[Umgang mit der Klimakrise und Eco-Emotionen in der Psychotherapie – ein Training für angehende ärztliche und psychologische Psychotherapeut*innen anhand standardisierter Patient*innen-Szenarien]

Nadja Gebhardt 1Molly Sutcliffe 1

Jobst-Hendrik Schultz 1

Hans-Christoph Friedrich 1

Christoph Nikendei 1

1 Universitätsklinikum Heidelberg, Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik, Heidelberg, Deutschland

Zusammenfassung

Hintergrund: Sowohl Praktiker:innen als auch Institutionen haben einen Bedarf an Training für die Arbeit mit Patient:innen, die verschiedene Formen von Eco-Emotionen erleben, als Ergänzung zu den bestehenden Curricula in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeut:innen geäußert. Obwohl es erste Vorschläge für psychotherapeutische Ansätze zu Eco-Emotionen gibt, sind diese bisher nicht in Trainingskonzepten umgesetzt worden.

Methode: Das Ziel des vorgestellten Projekts war die Entwicklung und Durchführung eines Trainings zum Umgang mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie, das auf dem Rahmen des kompetenzbasierten Trainings beruht. Es wurde ein eintägiges Training nach dem Kern’schen Zyklus entwickelt. Es bestand aus i) einem Vortrag, ii) drei Rollenspielen mit standardisierten Patient:innen und iii) einer Fokusgruppe und wurde dreimal für insgesamt n=23 ärztliche und psychologische Psychotherapeut:innen in Aus- und Weiterbildung am Heidelberger Institut für Psychotherapie (HIP) in Heidelberg, Deutschland, angeboten. Die Implementierung wurde hinsichtlich der Durchführbarkeit evaluiert, die Trainingsstrategien wurden hinsichtlich ihrer Nützlichkeit bewertet und die Auswirkungen des Trainings auf den Kompetenzzuwachs wurden durch Selbsteinschätzung evaluiert.

Ergebnisse: Die Durchführung des Trainings erwies sich als realisierbar. Die Rolle des:der Beobachter:in während der Szenarien und die der handelnden Therapeut:innen wurden als gleichermaßen nützlich für den Kompetenzzuwachs eingestuft. Die Akzeptanz für alle Rollenspielszenarien war hoch, und die Teilnehmer:innen berichteten über einen deutlichen Zuwachs an selbst eingeschätzten Kompetenzen.

Schlussfolgerung: Der Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie ist realisierbar und kann in Psychotherapie-Curricula integriert werden. Das kompetenzbasierte Training als Rahmen und der Einsatz von standardisierten Patient:innen sind gut geeignet, um Teilnehmer:innen im Umgang mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie zu schulen.

Schlüsselwörter

Eco-Emotionen, Eco-Anxiety, kompetenzbasierte Trainingsstandardisierte Patient*innen, Psychotherapieausbildung

Einleitung

Mit der voranschreitenden Klimakrise nimmt die Zahl der Menschen, die mit einem erhöhten Maß an Belastung reagieren, kontinuierlich zu [1]. Diese erhöhten Belastungsreaktionen lassen sich unter dem Begriff der Eco-Emotionen zusammenfassen. Eine Literaturübersicht identifizierte eine Vielzahl von Eco-Emotionen, darunter bedrohungsbezogene Emotionen wie Angst, Besorgnis oder Furcht, traurigkeitsbezogene Emotionen wie Trauer, Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit, ärgerliche Emotionen wie Frustration oder Empörung sowie Gefühle von Schuld oder Scham [2]. Frühere Forschungen konzentrierten sich hauptsächlich auf Angst und Traurigkeit und prägten Begriffe wie climate anxiety, Eco-Emotionen oder Solastalgie [3], [4].

Eco-Emotionen können sich in affektiven, kognitiven, physiologischen oder verhaltensbezogenen Symptomen äußern [5], [6]. Sie zeigen eine negative Assoziation mit dem Wohlbefinden und können sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken [7], [8], [9]. Fachkräfte für psychische Gesundheit berichten bereits über eine Zunahme von Patient*innen, die klimabezogene emotionale Belastungen ansprechen [10]. Besonders junge Menschen (im Alter von 16 bis 25 Jahren) sowie Personen, die bereits unter Angst- oder Depressionssymptomen leiden, scheinen besonders anfällig für stärkere Ausprägungen von Eco-Emotionen zu sein [11], [12], [13]. Daher ist davon auszugehen, dass der Bedarf an psychiatrischer und psychotherapeutischer Unterstützung im Umgang mit Eco-Emotionen weiter steigen wird. Fachkräfte für psychische Gesundheit sollten gut auf diese Anforderungen vorbereitet sein.

In aktuellen Umfragen und Interviews berichten Fachkräfte für psychische Gesundheit jedoch von beruflicher Unsicherheit und äußern den Wunsch nach zusätzlicher Weiterbildung im Umgang mit Eco-Emotionen [10], [14], [15], [16]. Konkret gaben 50% von n=414 Psychotherapeut*innen in Deutschland an, keine ausreichenden Informationen darüber zu haben, wie sie mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie umgehen sollen [16]. Des weiteren stimmten von n=75 Fachkräfte für psychische Gesundheit im Vereinigten Königreich 37% der Aussage eher zu und 39% voll und ganz, dass sie von einer spezifischen Weiterbildung profitieren würden [10]. Auch psychiatrische und psychologische Berufsverbände haben den Bedarf an zusätzlicher Qualifikation formuliert [17], [18], [19], [20].

Eco-Emotionen weisen unterschiedliche Merkmale auf, die psychotherapeutische Situationen zu einer Herausforderung machen können. Da es sich bei dem Konzept der Eco-Emotionen noch um ein neues Konzept handelt, fehlt eine klare Definition [3] und es ist noch nicht Teil der psychiatrischen oder psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung. Die meisten Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf climate anxiety oder Eco-Anxiety, aber die Fragebögen, die zur Beurteilung des Konstrukts entwickelt wurden, basieren auf unterschiedlichen Definitionen und umfassen eine Vielzahl von teilweise unterschiedlichen Symptomen [20]. Das Fehlen internationaler Definitionen schränkt die Forschung ein und führt zu einer unterschiedlichen Prävalenz von Eco-Distress und unterschiedlichen Korrelationen mit psychischen Gesundheitsmaßen wie depressiven oder Angstsymptomen [13], [21], [22]. Dies kann dazu führen, dass Fachkräfte für psychische Gesundheit Wissenslücken aufweisen. Darüber hinaus teilen psychosoziale Fachkräfte und Patient*innen die Erfahrung, in einer Welt mit einer sich beschleunigenden Klimakrise zu leben. Daher könnten Fachkräfte für psychische Gesundheit das Bedürfnis verspüren, ihre therapeutische Haltung und persönliche Einstellung zur Klimakrise zu reflektieren und zu festigen, wenn Eco-Emotionen in der Psychotherapie zum Thema werden.

Die Klimakrise hat viele Gesichter, beeinflusst die Menschen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene und ruft eine Vielzahl von emotionalen Reaktionen hervor. Während sich das affektive und physiologische Erleben von Eco-Emotionen nicht von dem Erleben von Emotionen im Allgemeinen unterscheidet, könnten die begleitenden Kognitionen und Verhaltensweisen anders sein. So berichten beispielsweise Menschen, bei denen eine generalisierte Angststörung diagnostiziert wurde, in der Regel über Ängste im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Themen, und sie neigen dazu, die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen oder ihren Bezugspersonen etwas Negatives zustößt, zu überschätzen [23]. Im Gegensatz dazu beruht die Angst vor den zunehmenden und sich selbst beschleunigenden Folgen der Klimakrise auf einer validen Einschätzung der Fakten, und die Betroffenen neigen dazu, sich nicht nur um sich selbst und ihre Angehörigen, sondern auch um die Menschheit im Allgemeinen Sorgen zu machen [9]. Daher müssen die etablierten psychotherapeutischen Ansätze angepasst werden, um in den neuen Kontexten hilfreich zu sein.

Die bisherige Forschung hat verschiedene Ansätze vorgeschlagen, auf die man bei der Behandlung von Eco-Emotionen in der Psychotherapie zurückgreifen kann, z. B. Akzeptanz- und Commitment-Therapie, existentielle Psychotherapie, emotions-, handlungs- und sinnorientierte Bewältigung, kognitive Umstrukturierung oder Containment und Transformation innerer Ambivalenzen [24], [25], [26], [27]. Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit benötigen also möglicherweise Unterstützung bei der Identifizierung und Entwicklung der erforderlichen psychotherapeutischen Fähigkeiten für die Arbeit mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie.

Das Modell der kompetenzbasierten Bildung ist gut geeignet, um die oben genannten Herausforderungen im Umgang mit Eco-Emotionen zu bewältigen. In diesem Rahmen können Kompetenzen als das Wissen, die Haltung und die praktischen Fähigkeiten verstanden werden, die für die jeweilige Aufgabe spezifisch sind [28]. Kompetenzbasierte Lehrmodelle bieten ein umfassendes Lernumfeld, in dem Wissen, Haltung und praktische Fähigkeiten zusammenwirken, um die Entwicklung klinischer Kompetenz zu fördern [29]. Insbesondere haben sich Vorlesungen als geeignet für den Wissenserwerb erwiesen, während Rollenspiele und standardisierte Patient*innen als geeignet für die Entwicklung der eigenen Haltung und praktische Fähigkeiten angesehen wurden [30]. In der psychiatrischen Aus- und Weiterbildung ist der Einsatz von standardisierten Patient*innen bereits gängige Praxis [31]. In der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeut*innen wurde das Potenzial von standardisierten Patient*innen jedoch erst in den letzten Jahren entdeckt [32]. Ein Beispiel ist das „DYNAMIK“-Curriculum für psychodynamische Psychotherapeut*innen in der Aus- und Weiterbildung, das standardisierte Patient*innen für die Vermittlung und Beurteilung von konflikt- und strukturorientierten Interventionsstrategien einsetzt [33], [34]. Ob sich dieser Ansatz jedoch auf die Ausbildung von Kompetenz im Umgang mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie übertragen lässt, bleibt bislang unklar.

Die Forschungsfragen, die unser Projekt leiteten, waren:

- Wie kann ein Training entwickelt und implementiert werden, das sich mit den Besonderheiten von Eco-Emotionen in der Psychotherapie für zukünftige ärztliche und psychologische Psychotherapeut*innen befasst?

- Würde die Teilnahme an einem solchen Training zu einer Verbesserung des Wissens, der Haltung und der praktischen Fähigkeiten in Bezug auf dieses Thema führen?

Trainingsentwicklung

Theoretischer Rahmen

Das Training wurde nach dem von Kern formulierten Sechs-Schritte-Ansatz entwickelt [36]. Die sechs Schritte lauten:

- Problemdefinition und allgemeine Bedarfsanalyse,

- Bedarfsanalyse der Zielgruppen,

- übergeordnete und spezifische Lernziele,

- Lehrstrategien,

- Implementierung,

- Evaluation.

Die Anwendung der Schritte (1) bis (4) in unserem Projekt wird im folgenden Abschnitt beschrieben. Die Schritte (5) Implementierung und (6) Evaluation werden im Ergebnisteil dieses Manuskriptes präsentiert.

Problemdefinition und allgemeine Bedarfsanalyse

Die Nachfrage nach psychosozialer Unterstützung im Umgang mit Eco-Emotionen nimmt zu, weshalb Fachkräfte für psychische Gesundheit in die Lage versetzt werden sollten, diesem Bedarf gerecht zu werden. Zwar gibt es zahlreiche theoretische Überlegungen dazu, wie das Thema in der Psychotherapie behandelt werden kann [24], [25], [27], jedoch sind evidenzbasierte Beispiele für psychosoziale Interventionen selten [36] und bisher wurden keine Leitlinien oder Praxisbeispiele zur Schulung von Fachkräften im Umgang mit Eco-Emotionen veröffentlicht.

Bedarfsanalyse der Zielgruppen

Wie in der Einleitung dargelegt, berichten Praktiker von einer Unsicherheit im Umgang mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie und wünschen sich zusätzliches Training. Konkret wünschen sie sich mehr Informationen über die Klimakrise und die psychische Gesundheit [14], eine Anleitung, wie das Thema in der Psychotherapie professionell und ethisch vertretbar angegangen werden kann [15] und ein Training darüber, wie allgemeine Fähigkeiten, wie die Vermittlung von Bewältigungsstrategien, an den spezifischen Kontext der Klimakrise angepasst werden können [10].

Übergeordnete und spezifische Lernziele

Übergeordnetes Ziel des Trainings war es, einen Zuwachs an Wissen, Haltung und praktische Fähigkeiten der Teilnehmer*innen zum Thema Eco-Emotionen in der Psychotherapie zu erreichen. Konkret sollten die Teilnehmer*innen Wissen über die Folgen der Klimakrise auf die psychische Gesundheit sowie über mögliche Formen, in denen diese in der Psychotherapie relevant werden könnten und einen Überblick über bisher in der Literatur formulierte Interventionsstrategien erwerben. Sie sollten die Möglichkeit haben, ihre eigenen emotionalen Reaktionen auf die Klimakrise und deren Wechselwirkung mit der therapeutischen Situation, sowie ihre persönliche Haltung sowohl zur Klimakrise als auch zu Patient*innen, die über klimawandelbedingte psychische Beeinträchtigungen berichten, zu reflektieren. Schließlich sollten sie in die Lage versetzt werden, verschiedene Interventionen einzusetzen, um unterschiedliche Aspekte des Zusammenspiels von Klimakrise und psychischer Gesundheit zu behandeln.

Lehrstrategien

Der Wissenserwerb sollte durch einen Vortrag über die Themen Klimakrise, psychische Gesundheit und Psychotherapie erfolgen. Die Reflexion der eigenen Haltung und therapeutischen Haltung sowie der Einsatz verschiedener Interventionen zur Behandlung von Eco-Emotionen in der Psychotherapie sollten anhand verschiedener Szenarien mit standardisierten Patient*innen und einer Fokusgruppe trainiert werden. Die Szenarien wurden inspiriert durch die praktischen Erfahrungen des Forschungsteams als Psychotherapeut*innen, die Arbeit einer der Forscherinnen (N.G.) als Beraterin für Klimaaktivisten und die wissenschaftliche Literatur über die Natur von Eco-Emotionen und ihre Auswirkungen auf die Psychotherapie [24], [25], [27], [36]. Der Begriff standardisierte*r Patient*in ist ein Überbegriff sowohl für eine gut ausgebildete Person, welche die Symptome eines*r Patient*in auf standardisierte Weise simuliert, als auch für eine*n tatsächliche*n Patient*in, der*die seine*ihre Symptome auf standardisierte Weise präsentiert [37]. Für das hier vorgestellte Training wurden standardisierte Patient*innen aus dem Pool der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg rekrutiert [38], um Symptome in standardisierter Weise zu simulieren. Schließlich können Gruppendiskussionen als Ergebnis des Gesprächsprozesses neue Einsichten und Perspektiven generieren [39], [40].

Methoden

Teilnehmer*innen

Teilnahmeberechtigt waren ärztliche und psychologische Psychotherapeut*innen in Aus- und Weiterbildung sowie Psychologiestudent*innen, die bereits klinische Erfahrungen gesammelt hatten. Die Teilnehmer*innen wurden über E-Mail-Ankündigungen für das Training rekrutiert. Das Training war zwar kostenlos, gehörte aber nicht zu den Pflichtveranstaltungen für ärztliche und psychologische Psychotherapeut*innen in der Aus- und Weiterbildung. Insgesamt nahmen n=23 Personen an den drei eintägigen Seminaren teil. Die Gruppengröße betrug n=6, n=7 und n=10. Davon waren n=19 psychologische Psychotherapeut*innen in Aus- und Weiterbildung, n=2 ärztliche Psychotherapeut*innen in Aus- und Weiterbildung und n=2 Psychologiestudent*innen. Die Teilnehmer*innen waren M=29,8 (SD=4,02) Jahre alt, n=20 (87%) Teilnehmer*innen bezeichneten sich als weiblich und n=3 (13%) als männlich. Im Durchschnitt hatten die Teilnehmer*innen M=21,4 (SD=17,5) Monate klinische Erfahrung. Die Studie wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg genehmigt (S-098/2024) und stand im Einklang mit der Erklärung von Helsinki.

Durchführbarkeit des Trainings

Das Training gilt als durchführbar, wenn es mehrfach durchgeführt werden kann, ohne dass das Verfahren geändert werden muss.

Nützlichkeit des Trainingsmoduls

Die Module des Trainings wurden von den Teilnehmer*innen hinsichtlich ihrer Nützlichkeit für einen Kompetenzzuwachs mit 1-5 bewertet. Der Ansatz wurde an die Evaluation des „DYNAMIK“-Curriculums [34], [41] angepasst, das ebenfalls auf dem von Kern [35] formulierten Sechs-Schritte-Ansatz für die Curriculums-Entwicklung basiert.

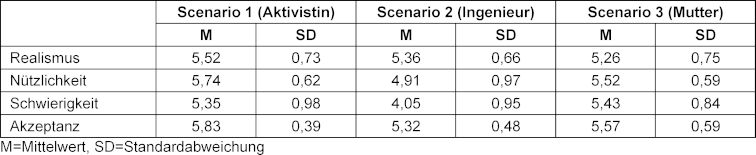

Bewertung der Szenarien mit den standardisierten Patient*innen

Unmittelbar nach den Szenarien wurden diese von den Teilnehmer*innen auf einer sechsstufigen Likert-Skala hinsichtlich Realismus, Nutzen, Schwierigkeit und Akzeptanz bewertet. Die Items zur Bewertung von Realismus, Nützlichkeit und Schwierigkeit wurden aus einer früheren Studie zum Vergleich von Peer-Rollenspielen und standardisierten Patient*innen übernommen [42]. Die Items lauteten: „Die Sitzung mit dem standardisierten Patient*innen war realistisch in Bezug auf die dargestellten psychischen Beeinträchtigungen und Gedanken zur Klimakrise“ (Realismus); „Die Sitzung mit dem*der standardisierten Patient*in war nützlich, um zu üben, wie man mit psychischen Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Klimakrise in einem psychotherapeutischen Kontext umgeht“ (Nutzen); und „Die Sitzung mit dem*der standardisierten Patient*in war herausfordernd“ (Schwierigkeit). Die möglichen Antworten reichten von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“. Aufgrund der Neuartigkeit der auf Eco-Emotionen fokussierten Szenarien wurde ein Item zur Bewertung der Akzeptanz hinzugefügt. Zu diesem Zweck baten wir die Teilnehmer*innen, eine Note für das Szenario zu vergeben, die von „ungenügend“ bis „sehr gut“ reichte.

Selbst eingeschätzter Kompetenzzuwachs

Der von Kern [35] formulierte sechsstufige Ansatz für die Lehrplanentwicklung basiert auf dem Konzept der kompetenzbasierten Bildung [43]. Kompetenzen beziehen sich auf Wissen, Haltung und praktische Fähigkeiten, wobei diese Fertigkeiten selbst Elemente oder Komponenten der Kompetenz sind [44]. Folglich wurde der Kompetenzzuwachs der Teilnehmer*innen anhand von drei Items bewertet, die nach selbst eingeschätztem Wissen, Haltung und Fähigkeiten fragten. Die Items basieren auf den entsprechenden Items, die bei der Evaluation des „DYNAMIK“-Lehrplans verwendet wurden, dessen Entwicklung ebenfalls auf dem Konzept der kompetenzbasierten Bildung beruht [34], [41]. Die Items lauteten: „Ich kenne mich mit psychischen Belastungen im Zusammenhang mit der Klimakrise, die in der psychotherapeutischen Behandlung relevant sind, gut aus.“ (Wissen); „Ich habe eine reflektierte Haltung zum Umgang mit psychischen Belastungen durch die Klimakrise in der Psychotherapie.“ (Haltung); und „Ich fühle mich in der Lage, psychische Belastungen im Zusammenhang mit der Klimakrise in der Psychotherapie zu behandeln.“ (Fähigkeiten). Die Teilnehmer*innen antworteten auf einer sechsstufigen Likert-Skala, die von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft voll und ganz zu“ reichte. Die Kompetenzen wurden vor und nach dem Training beurteilt und mit einem gepaarten t-Test (Bonferonni-Korrektur für Mehrfachtests) ausgewertet.

Ergebnisse

Implementierung

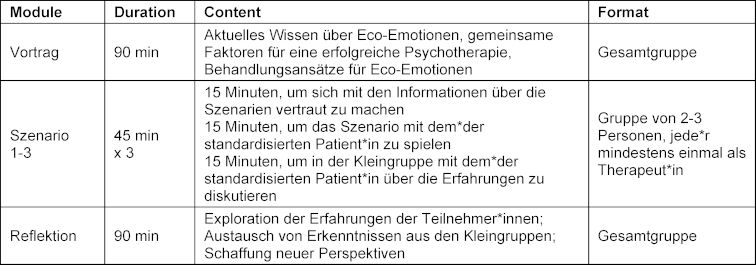

Das gesamte Training bestand aus drei Modulen und dauerte sechs Stunden; der Ablauf ist in Tabelle 1 [Tab. 1] dargestellt. Nach einem einleitenden Vortrag wurden die Teilnehmer*innen in Gruppen von 2-3 Personen aufgeteilt und bekamen drei Szenarien mit standardisierten Patient*innen präsentiert. Die Teilnehmer*innen waren abwechselnd in der Rolle des*der Therapeut*in oder des*der Beobachterin des Szenarios. Nachdem alle drei Szenarien in kleinen Zweier- oder Dreiergruppen durchgespielt worden waren, fand eine Fokusgruppe mit der gesamten Gruppe (10≤n≥6) statt.

Vortrag

Ziel des Vortrags war es, einen Überblick über den aktuellen Wissensstand zu Eco-Emotionen, deren Zusammenhang mit psychischen Beeinträchtigungen und postulierten Behandlungsansätzen in Psychotherapie und Beratung zu geben. Konkret wurden unterschiedliche emotionale Reaktionen auf die Klimakrise und deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit vorgestellt und die möglicherweise erhöhte Vulnerabilität von Personen mit vorbestehenden psychischen Beeinträchtigungen [45], [46] herausgestellt. Anschließend wurden gemeinsame Faktoren einer erfolgreichen Psychotherapie sowie die wissenschaftliche Literatur zu verschiedenen Behandlungsansätzen für die Behandlung von Eco-Emotionen in der Psychotherapie besprochen.

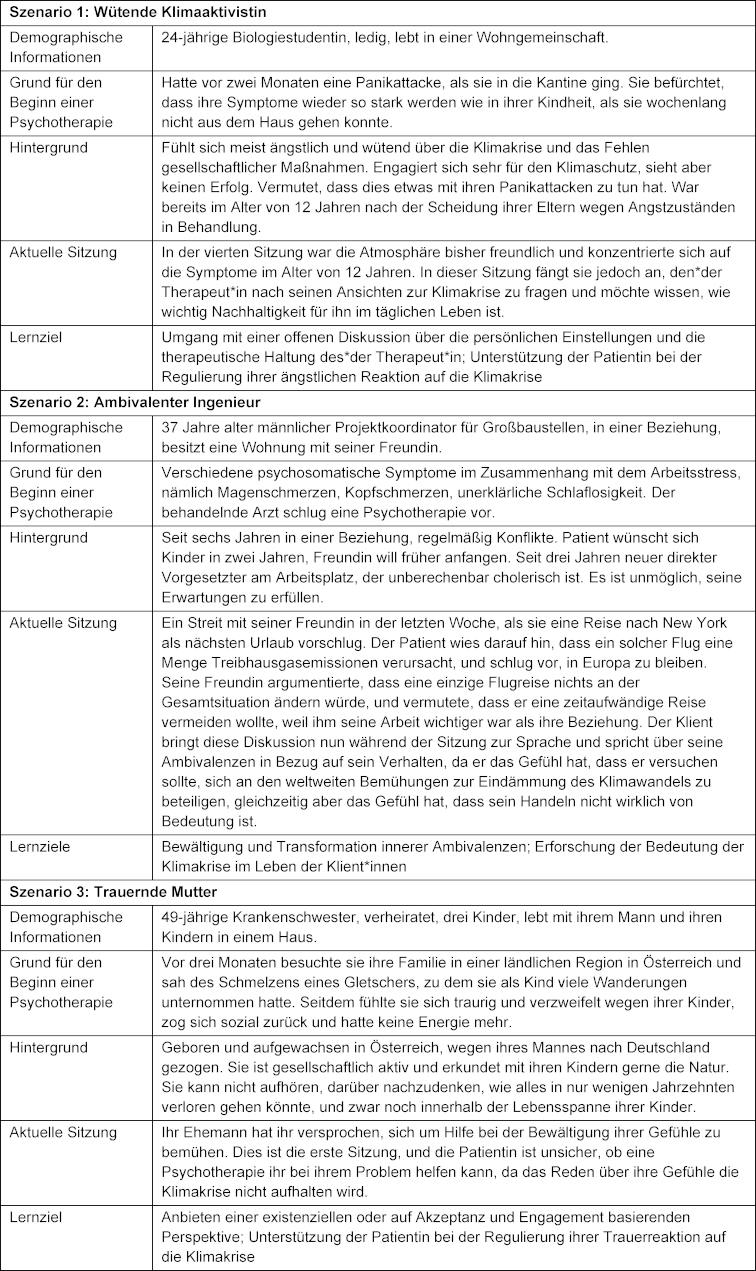

Szenarien mit den standardisierten Patient*innen

Die drei Szenarien wurden so konzipiert, dass sie ein breites Spektrum an emotionalen Reaktionen auf die Klimakrise abdecken und verschiedene Interventionsfähigkeiten ansprechen. Tabelle 2 [Tab. 2] gibt einen Überblick über die drei Szenarien. Die detaillierten Szenarien, die den standardisierten Patient*innen ausgehändigt wurden, um ihre Rollen zu üben, sind als Anhang 1 [Anh. 1] beigefügt. Die Teilnehmer*innen erhielten eine gekürzte Version ohne die Information, welches Thema der*die Patient*in heute besprechen würde.

Tabelle 2: Überblick über die Szenarien, mit denen die Teilnehmer*innen von den standardisierten Patient*innen konfrontiert wurden

Gruppendiskussionen

Um die eigenen emotionalen Reaktionen auf die Klimakrise im Allgemeinen und auf die Szenarien mit den*der standardisierten Patient*in im Besonderen zu reflektieren, fand eine Fokusgruppe statt. Dabei ging es sowohl um den Prozess der Aneignung neuer Kompetenzen als auch um die Rolle gemeinsamer Erfolgsfaktoren in der Psychotherapie. Gemeinsame Faktoren für eine erfolgreiche Psychotherapie, die speziell angesprochen wurden, waren Kongruenz, Empathie und die therapeutische Beziehung [34].

Evaluation

Durchführbarkeit des Trainings

Das Training wurde mehrfach durchgeführt, ohne dass das Verfahren geändert werden musste. Daher wurde es als durchführbar angesehen.

Nützlichkeit der Trainingsmodule

Deskriptiv wurde die Rolle des*der Beobachter*in während der Szenarien als ebenso wichtig für den Kompetenzgewinn eingestuft (M=2,57, SD=1,25) wie die des*der Therapeut*in (M=2,57, SD=1,57), gefolgt vom Vortrag (M=3,29, SD=1,38), dem Feedback der standardisierten Patient*innen (M=3,48, SD=1,60) und dem Feedback der Kolleg*innen (M=3,52, SD=1,25).

Bewertung der Szenarien mit den standardisierten Patient*innen

Insgesamt waren die Bewertungen für alle Szenarien positiv. Szenario 1 (wütende Klimaaktivistin) wurde als am realistischsten, nützlichsten und akzeptabelsten empfunden, während Szenario 3 (trauernde Mutter) als am schwierigsten empfunden wurde. Alle Bewertungen sind in Tabelle 3 [Tab. 3] dargestellt.

Tabelle 3: Bewertung von Realismus, Nützlichkeit, Schwierigkeit und Akzeptanz durch die Teilnehmer*innen pro Szenario, das mit den standardisierten Patient*innen gespielt wurde

Selbst eingeschätzter Kompetenzzuwachs

Die Teilnehmer*innen berichteten über einen signifikanten Zuwachs an Wissen (t=8,51, p<0,001, Cohens D=1,81), Haltung (t=4,50, p<0,001, Cohens D=0,96) und Fähigkeiten (t=7,28, p<0,001, Cohens D=1,55).

Diskussion

Auf der Grundlage der vorhandenen Literatur entwickelten wir ein Training für künftige ärztliche und psychologische Psychotherapeut*innen zum Umgang mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie als fehlende Ressource zur Anpassung des Gesundheitssystems an die neuen Herausforderungen, die durch die Klimakrise entstehen. Geleitet vom Sechs-Schritte-Ansatz der Curriculums-Entwicklung definierten wir nacheinander die Lernziele und die passenden Lehrstrategien. Das Ergebnis war ein eintägiges Training, bestehend aus einem Vortrag, drei Szenarien mit standardisierten Patient*innen und einer Gruppendiskussion in der Fokusgruppe. Das implementierte Training erwies sich als durchführbar, da es dreimal mit drei verschiedenen Gruppen erfolgreich durchgeführt wurde, ohne dass Ablauf oder Inhalt verändert wurden. Darüber hinaus berichteten die Teilnehmer*innen über eine hohe Akzeptanz aller Szenarien mit standardisierten Patient*innen, die Realitätsnähe, Nützlichkeit, Schwierigkeit und Akzeptanz waren überdurchschnittlich hoch. Dies führte zu einem selbst eingeschätzten Zuwachs an Wissen, Haltung und Fähigkeiten.

Was die Bewertung der verschiedenen Module durch die Teilnehmer*innen betrifft, so wurde das Beobachten oder die Rolle des*der Therapeut*in während der Szenarien mit standardisierten Patient*innen von den Teilnehmer*innen deskriptiv als am wichtigsten für den Kompetenzzuwachs bewertet. Dies steht im Einklang mit einer früheren Integration standardisierter Patient*innen in die Psychotherapieausbildung und -beurteilung [41] und unterstreicht die möglichen Vorteile einer häufigeren Integration dieser Trainingsstrategie in die Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeut*innen. Interessanterweise wurde Szenario 2 (ambivalenter Ingenieur) als weniger kompetenzfördernd wahrgenommen als die beiden anderen Szenarien. In diesem Szenario erörtert der Patient seinen Konflikt mit seiner Freundin über einen Flug in den Urlaub. Der Patient argumentiert, dass ein solcher Flug unnötige Treibhausgasemissionen verursachen würde. Sie hingegen vermutet, dass er eine lange Reise vermeiden möchte, da ihm die Arbeit wichtiger ist als ihre Beziehung. In der Fokusgruppe berichteten die Teilnehmer*innen, dass sie sich in diesem Szenario oft auf die Beziehung und weniger auf die Aspekte des Klimawandels konzentriert hätten. Teilweise war dies vom Forschungsteam beabsichtigt, da unser Ziel darin bestand, realistische Szenarien zu entwerfen, die in ähnlicher Form auch in regulären Psychotherapien vorkommen könnten. Für Trainingszwecke scheint jedoch ein klarer Fokus auf das jeweilige Thema günstiger zu sein, damit die Teilnehmer*innen themenspezifische Kompetenzen entwickeln können. Allerdings wird die Klimakrise selten das einzige Thema in der Psychotherapie sein, so dass es unrealistisch sein könnte, nur Szenarien anzubieten, in denen sich die Patient*innen ganz auf sie konzentrieren. Insgesamt gibt es also sowohl Argumente für den Ersatz des Szenarios als auch für dessen Beibehaltung.

Das in dieser Studie vorgestellte Training setzt bestehende theoretische Überlegungen zum Umgang mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie in praktisches, erfahrungsorientiertes Lernen um. Die vorhandene Literatur beschreibt zwar eine Reihe von psychotherapeutischen Ansätzen – wie die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die existentielle Psychotherapie und die sinnorientierte Bewältigung – bietet aber oft keine konkreten Anleitungen, wie diese Konzepte in der klinischen Praxis umgesetzt werden können. Indem die Teilnehmer*innen einen Überblick über die möglichen psychotherapeutischen Ansätze erhalten und die Möglichkeit haben, ihre Anwendung in verschiedenen Szenarien zu üben, schlägt das Training eine Brücke zwischen konzeptionellem Verständnis und therapeutischem Handeln. Diese praktische Umsetzung ermöglicht eine tiefere Integration der Theorie in das therapeutische Repertoire und unterstützt ärztliche und psychologische Psychotherapeut*innen in der Aus- und Weiterbildung im sicheren Umgang mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie. Darüber hinaus unterstreicht unser Ansatz das Potenzial, den Einsatz von standardisierten Patient*innen in der psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung auf den Bereich der Eco-Emotionen auszuweiten.

Limitationen

Da die Evaluation des Trainings auf der subjektiven Einschätzung der Teilnehmer*innen basierte, fehlt eine objektive Bewertung eines möglichen Kompetenzzuwachses und dessen Übertragung auf Psychotherapiesitzungen mit realen Patient*innen. Dies könnte durch die verblindete Auswertung von auf Video aufgezeichneten Trainings- und Psychotherapiesitzungen der Teilnehmer*innen vor und nach dem Training oder durch schriftliche Wissenstests erreicht werden. Auch ein Vergleich mit anderen Trainings zu Eco-Emotionen in der Psychotherapie, die andere psychotherapeutische Ansätze adaptieren, müsste in zukünftigen Forschungsprojekten vorgenommen werden [47]. Darüber hinaus sagt die Theorie der kognitiven Dissonanz voraus, dass Individuen eine Aktivität wie unser Training aufgrund der von ihnen investierten Zeit und Mühe positiver wahrnehmen würden, da sie eine Rechtfertigung für ihre Investition benötigen [48]. Eine objektive Bewertung würde dazu beitragen, festzustellen, ob die positive Bewertung des Trainings durch die Teilnehmer*innen auf diesen Effekt zurückzuführen ist oder eher auf die tatsächliche Qualität des Trainings.

Außerdem verfügten die Teilnehmer*innen nur über begrenzte praktische klinische Erfahrungen, mit denen sie die Qualität der Szenarien in unserem Training vergleichen konnten. Dies lag zum Teil an der Neuartigkeit des Phänomens, zum Teil an der mangelnden praktischen Erfahrung unserer Teilnehmer*innen. Außerdem bleibt unklar, ob die in unseren Szenarien behandelten Eco-Emotionen ausreichen, um die Teilnehmer*innen auf die Arbeit mit Eco-Emotionen in der Psychotherapie vorzubereiten. Bei der Auswahl haben wir uns an einer Taxonomie von Eco-Emotionen orientiert, die auf der vorhandenen Literatur basiert [2], so dass wir sicher sind, dass wir die wichtigsten Emotionen berücksichtigt haben. Zukünftige Forschung müsste jedoch eine optimale Trainingsintensität bestimmen und prüfen, ob alle verschiedenen Eco-Emotionen angesprochen werden müssen. Schließlich wurde das Training bisher nur in einer Einrichtung durchgeführt, so dass die Übertragbarkeit auf andere Einrichtungen noch durch künftige Forschung überprüft werden muss. Der Einsatz von standardisierten Patient*innen erschwert die Umsetzung, da hierfür ein zusätzlicher Pool an Personal und eine Infrastruktur benötigt wird, um die standardisierten Patient*innen in ihrer Rolle ausreichend zu schulen. Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, stattdessen Peer-Rollenspiele zu verwenden, z. B. indem die Auszubildenden den Patient*innen abwechselnd imitieren. Ein solcher Ansatz würde die Möglichkeit bieten, Empathie für die Perspektive der Patient*innen zu fördern, indem sie simuliert wird [49]. Darüber hinaus haben sich Peer-Rollenspiele und standardisierte Patient*innen in der medizinischen Ausbildung als vergleichbar wertvoll erwiesen [50].

Schlussfolgerung

Das beschriebene Training zu Eco-Emotionen in der Psychotherapie für ärztliche und psychologische Psychotherapeut*innen stellt einen Ansatz zur Implementierung in Psychotherapie-Curricula dar. Das Trainingsverfahren hat sich als durchführbar erwiesen, und die Trainingsinhalte wurden von den Teilnehmer*innen als akzeptabel und nützlich für einen Kompetenzzuwachs bewertet. Darüber hinaus wurde der neuartige Aspekt der standardisierten Patient*innen von den Teilnehmer*innen positiv bewertet und könnte in Zukunft auf andere Trainings ausgeweitet werden. In weiteren Forschungsarbeiten muss untersucht werden, ob sich der von den Teilnehmer*innen berichtete subjektive Kompetenzzuwachs auch in besseren Ergebnissen bei der Symptomatik der Patient*innen niederschlägt.

ORCIDs der Autor*innen

- Nadja Gebhardt: [0000-0001-9353-5394]

- Jobst-Hendrik Schultz: [0000-0001-9433-3970]

- Hans-Christoph Friederich: [0000-0003-4344-8959]

- Christoph Nikendei: [0000-0003-2839-178X]

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Leiserowitz A, Maibach E, Rosenthal S, Kotcher J, Carman J, Verner M, Lee S, Ballew M, Uppalapati SS Campbell E, Myers T, Goldberg M, Marlo J. Climate Change in the American Mind: Beliefs & Attitudes, December 2022. New Haven (CT): Yale University and George Mason University; 2023.[2] Pihkala P. Anxiety and the ecological crisis: An analysis of eco-anxiety and climate anxiety. Sustainability. 2020;12(19):7836. DOI: 10.3390/su12197836

[3] Coffey Y, Bhullar N, Durkin J, Islam MS, Usher K. Understanding eco-anxiety: A systematic scoping review of current literature and identified knowledge gaps. J Clim Change Health. 2021;3:100047. DOI: 10.1016/j.joclim.2021.100047

[4] Albrecht G, Sartore GM, Connor L, Higginbotham N, Freeman S, Kelly B, Stain H, Tonna A, Pollard G. Solastalgia: the distress caused by environmental change. Australas Psychiatry Bull R Aust N Z Coll Psychiatr. 2007;15 Suppl 1:S95-98. DOI: 10.1080/10398560701701288

[5] Hogg TL, Stanley SK, O’Brien LV, Wilson MS, Watsford CR. The Hogg Eco-Anxiety Scale: Development and validation of a multidimensional scale. Glob Environ Change. 2021;71:102391. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2021.102391

[6] van Valkengoed AM, Steg L, de Jonge P. Climate Anxiety: A Research Agenda Inspired by Emotion Research. Emot Rev. 2023;15(4):258-262. DOI: 10.1177/17540739231193752

[7] Gago T, Sargisson RJ, Milfont TL. A meta-analysis on the relationship between climate anxiety and wellbeing. J Environ Psychol. 2024;94:102230. DOI: 10.1016/j.jenvp.2024.102230

[8] Lewandowski RE, Clayton SD, Olbrich L, Sakshaug JW, Wray B, Schwartz SE, Augustinavicius J, Howe PD, Parnes M, Wright S, Carpenter C, Wiśniowski A, Perez Ruiz D, Van Susteren L. Climate emotions, thoughts, and plans among US adolescents and young adults: a cross-sectional descriptive survey and analysis by political party identification and self-reported exposure to severe weather events. Lancet Planet Health. 2024;8(11):e879-e893. DOI: 10.1016/S2542-5196(24)00229-8

[9] Clayton S, Manning C, Speiser M, Hill AN. Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Inequities, Responses. Washington (DC): American Psychological Association; 2021. DOI: 10.1037/e507892021-001

[10] Croasdale K, Grailey K, Jennings N, Mole J, Lawrance EL. Planning for the perfect storm: Perceptions of UK mental health professionals on the increasing impacts of climate change on their service users. J Clim Change Health. 2023;13:100253. DOI: 10.1016/j.joclim.2023.100253

[11] Clayton SD, Pihkala P, Wray B, Marks E. Psychological and Emotional Responses to Climate Change among Young People Worldwide: Differences Associated with Gender, Age, and Country. Sustainability. 2023;15(4):3540. DOI: 10.3390/su15043540

[12] Gebhardt N, Schwaab L, Friederich HC, Nikendei C. The relationship of climate change awareness and psychopathology in persons with pre-existing mental health diagnoses. Front Psychiatry. 2023;14:1274523. DOI: 10.3389/fpsyt.2023.1274523

[13] Hickman C, Marks E, Pihkala P, Clayton S, Lewandowski RE, Mayall EE, Wray B, Mellor C, van Susteren L. Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. Lancet Planet Health. 2021;5(12):e863-e873. DOI: 10.1016/S2542-5196(21)00278-3

[14] Reese RF, Swank JM, Sturm DC. A national survey of helping professionals on climate change and counseling. J Humanist Couns. 2023;62(3):201-215. DOI: 10.1002/johc.12211

[15] Silva JF, Coburn J. Therapists’ experience of climate change: A dialectic between personal and professional. Couns Psychother Res. 2022;23(2):417-431. DOI: 10.1002/capr.12515

[16] Trost K, Ertl V, König J, Rosner R, Comtesse H. Climate change-related concerns in psychotherapy: therapists’ experiences and views on addressing this topic in therapy. BMC Psychol. 2024;12(1):192. DOI: 10.1186/s40359-024-01677-x

[17] Heinz A, Meyer-Lindenberg A; DGPPN-Task-Force „Klima und Psyche“. Klimawandel und psychische Gesundheit. Positionspapier einer Task-Force der DGPPN [Climate change and mental health. Position paper of a task force of the DGPPN]. Nervenarzt. 2023;94(3):225-233. DOI: 10.1007/s00115-023-01457-9

[18] American Psychological Association, APA Taskforce on Climate Change. Addressing the Climate Crisis: An Action Plan for Psychologists, Report of the APA Taskforce on Climate Change. Washington (DC): American Psychological Association; 2022. Zugänglich unter/available from: https://www.apa.org/pubs/reports/addressing-climate-crisis

[19] Lawrance E, Thompson R, Fontana G, Jennings N. The impact of climate change on mental health and emotional wellbeing: current evidence and implications for policy and practice. Grantham Institute Breifing paper No 36. London: Imperial College London; 2021. Zugänglich unter/available from: https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/88568/9/3343%20Climate%20change%20and%20mental%20health%20BP36_v6.pdf

[20] UK Council for Psychotherapy. HIPC-Specific Standards of Education and Training. London: UKCP; 2023. Zugänglich unter/available from: https://www.psychotherapy.org.uk/media/e4aijiuo/hipc-specific-standards-of-education-and-training.pdf

[21] Cosh SM, Ryan R, Fallander K, Robinson K, Tognela J, Tully PJ, Lykins PJ. The relationship between climate change and mental health: a systematic review of the association between eco-anxiety, psychological distress, and symptoms of major affective disorders. BMC Psychiatry. 2024;24(1):833. DOI: 10.1186/s12888-024-06274-1

[22] Wullenkord MC, Tröger J, Hamann KRS, Loy LS, Reese G. Anxiety and climate change: a validation of the Climate Anxiety Scale in a German-speaking quota sample and an investigation of psychological correlates. Clim Change. 2021;168:20. DOI: 10.1007/s10584-021-03234-6

[23] World Health Organization (WHO). International Classfication of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11). Geneva: WHO; 2019. Zugänglich unter/available from: https://icd.who.int/browse11

[24] Lewis JL, Haase E, Trope A. Climate dialectics in psychotherapy: Holding open the space between abyss and advance. Psychodyn Psychiatry. 2020;48(3):271-294. DOI: 10.1521/pdps.2020.48.3.271

[25] Pitt C, Norris K, Pecl G. Informing future directions for climate anxiety interventions: a mixed-method study of professional perspectives. J Outdoor Environ Educ. 2024;27:209-234. DOI: 10.1007/s42322-023-00156-y

[26] Budziszewska M, Jonsson SE. From climate anxiety to climate action: An existential perspective on climate change concerns within psychotherapy. J Humanist Psychol. 2021. DOI: 10.1177/0022167821993243

[27] Baudon P, Jachens L. A scoping review of interventions for the treatment of Eco-Anxiety. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(18):9636. DOI: 10.3390/ijerph18189636

[28] Kaslow NJ, Borden KA, Collins Jr. FL, Forrest L, Illfelder-Kaye J, Nelson PD, Rallo JS, Vasquez MJ, Willmuth ME. Competencies Conference: Future Directions in Education and Credentialing in Professional Psychology. J Clin Psychol. 2004;60(7):699-712. DOI: 10.1002/jclp.20016

[29] Sperry L, Sperry J. Core Clinical Competencies in Counseling and Psychotherapy: Becoming a Highly Competent and Effective Therapist. 2nd ed. New York: Routledge; 2023. DOI: 10.4324/9781003251262

[30] Tackett SA, Abras CN. Step 4: Educational Strategies. In: Thomas PA, Kern DE, Hughes SA, Tackett SA, Chen BY, editors. Curriculum development for medical education: a six step approach. Baltimore (MA): JHU Press; 2022.

[31] Hodges BD, Hollenberg E, McNaughton N, Hanson MD, Regehr G. The Psychiatry OSCE: A 20-year retrospective. Acad Psychiatry. 2014;38(1):26-34. DOI: 10.1007/s40596-013-0012-8

[32] Kuehne F, Ay DS, Otterbeck MJ, Weck F. Standardized patients in clinical psychology and psychotherapy: A scoping review of barriers and facilitators for implementation. Acad Psychiatry. 2018;42(6):773-781. DOI: 10.1007/s40596-018-0886-6

[33] Montan I, Dinger U, Dück J, Ehrenthal JC, Storck T, Taubner S, Weinth LP, Thake M, Friedrich HC, Schauenburg H, Schultz JH, NIkendei C. Psychotherapy trainees’ perspective on a longitudinal curriculum for the training of psychodynamic intervention competencies. Psychoanal Psychol. 2022;39(4):321-329. DOI: 10.1037/pap0000418

[34] Nikendei C, Dinger U, Dück J, Ehrenthal JC, Storck T, Taubner S, Friedrich HC, Schauenburg H, Schultz JH, Montan I. Konzeption des longitudinalen DYNAMIK-Curriculums. Vermittlung psychodynamischer Interventionskompetenzen in der Ausbildung psychologischer Psychotherapeuten. Psychotherapeut. 2021;66(3):247-257. DOI: 10.1007/s00278-020-00482-2

[35] Thomas PA, Kern DE, Hughes MT, Tackett SA, Chen BY. Curriculum Development for Medical Education: A Six-Step Approach. 4th ed. Baltimore (MA): John Hopkins University Press; 2022.

[36] Xue S, Massazza A, Akhter-Khan SC, Wray B, Husain MI, Lawrance EL. Mental health and psychosocial interventions in the context of climate change: a scoping review. Npj Ment Health Res. 2024;3(1):10. DOI: 10.1038/s44184-024-00054-1

[37] Barrows HS. An overview of the uses of standardized patients for teaching and evaluating clinical skills. AAMC. Acad Med. 1993;68(6):443. DOI: 10.1097/00001888-199306000-00002

[38] Schultz JH, Alvarez S, Nikendei C. Heidelberger Standardgespräche. Handlungsanweisungen zur ärztlichen Gesprächsführung mit zahlreichen kommentierten Filmbeispielen. Heidelberg: Medizinische Fakultät Heidelberg; 2018.

[39] Kress VE, Shoffner MF. Focus Groups: A Practical and Applied Research Approach for Counselors. J Couns Dev. 2007;85(2):189-195. DOI: 10.1002/j.1556-6678.2007.tb00462.x

[40] McParland JL, Flowers P. Nine lessons and recommendations from the conduct of focus group research in chronic pain samples. Br J Health Psychol. 2012;17(3):492-504. DOI: 10.1111/j.2044-8287.2011.02050.x

[41] Montan I, Thake M, Dinger U, Ehrenthal JC, Storck T, Taubner S, Schauenburg H, Schultz JH, Firederich HC, Nikendei C. Quantitative Evaluation des longitudinalen DYNAMIK-Curriculums?: Subjektive Entwicklung psychodynamischer Interventionskompetenzen und Beurteilung der Lehrformate. Psychodyn Psychother. 2023;22(3):245-259. DOI: 10.21706/pdp-22-3-245

[42] Bosse HM, Schultz JH, Nickel M, Lutz T, Möltner A, Jünger J, Huwendiek S, Nikendei C. The effect of using standardized patients or peer role play on ratings of undergraduate communication training: A randomized controlled trial. Patient Educ Couns. 2012;87(3):300-306. DOI: 10.1016/j.pec.2011.10.007

[43] Gottlieb M, Riddell J, Crager SE. Alternatives to the Conference Status Quo: Addressing the Learning Needs of Emergency Medicine Residents. Ann Emerg Med. 2016;68(4):423-430. DOI: 10.1016/j.annemergmed.2016.04.003

[44] Kaslow NJ, Borden KA, Collins Jr FL, Forrest L, Illfelder-Kaye J, Nelson PD, Rallo JS, Vasquez MJ, Willmuth ME. Competencies Conference: Future Directions in Education and Credentialing in Professional Psychology. J Clin Psychol. 2004;60(7):699-712. DOI: 10.1002/jclp.20016

[45] Schwaab L, Gebhardt N, Friederich HC, Nikendei C. Climate Change Related Depression, Anxiety and Stress Symptoms Perceived by Medical Students. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(15):9142. DOI: 10.3390/ijerph19159142

[46] Gebhardt N, Schwaab L, Friederich HC, Nikendei C. The relationship of climate change awareness and psychopathology in persons with pre-existing mental health diagnoses. Front Psychiatry. 2023;14:1274523. DOI: 10.3389/fpsyt.2023.1274523

[47] Raile P. Multiple psychotherapeutic approaches and perspectives on eco-anxiety. Front Psychol. 2023;14:1162616. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1162616

[48] Harmon-Jones E, Mills J. An introduction to cognitive dissonance theory and an overview of current perspectives on the theory. In: Harmon-Jones E, editor. Cognitive dissonance: Reexamining a pivotal theory in psychology. Washington (DC): American Psychological Association; 2019. p.3-24. DOI: 10.1037/0000135-001

[49] Bosse HM, Schultz JH, Nickel M, Lutz T, Möltner A, Jünger J, Huwendiek S, Nikendei C. The effect of using standardized patients or peer role play on ratings of undergraduate communication training: A randomized controlled trial. Patient Educ Couns. 2012;87(3):300-306. DOI: 10.1016/j.pec.2011.10.007

[50] Bosse HM, Nickel M, Huwendiek S, Jünger J, Schultz JH, Nikendei C. Peer role-play and standardised patients in communication training: a comparative study on the student perspective on acceptability, realism, and perceived effect. BMC Med Educ. 2010;10(1):27. DOI: 10.1186/1472-6920-10-27

Anhänge

| Anhang 1 | Patientenszenarien (Anhang_1.pdf, application/pdf, 284.63 KBytes) |