[Interprofessionelle Lehre an medizinischen Fakultäten in deutschsprachigen Ländern – institutionelle Herausforderungen und Gelingensfaktoren zur curricularen Verstetigung: Eine Mixed-Methods-Studie]

Carlos González Blum 1Robert Richter 2

Ursula Walkenhorst 1

1 Universität Osnabrück, FB 8 – Humanwissenschaften, Institut für Gesundheitsforschung und Bildung (IGB), Osnabrück, Deutschland

2 Hochschule Furtwangen, Fakultät Gesundheit, Sicherheit und Gesellschaft, Furtwangen, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Interprofessionelle Lehre (IPL) ist in den Ausbildungen der Gesundheitsberufe notwendig, um das Personal auf künftige gemeinsame Arbeit vorzubereiten. Eine nachhaltige Integration in das humanmedizinische Curriculum wird jedoch derzeit unter anderem durch heterogene gesetzliche Regularien erschwert. Die vorliegende Studie untersucht die Faktoren und Rahmenbedingungen, von denen die Verstetigung von IPL in der Hochschulmedizin im deutschsprachigen Raum abhängig ist.

Methodik: Es wurde ein Mixed-Methods-Querschnitt-Ansatz gewählt. Dieser umfasste eine quantitative Datenerhebung von verstetigten IPL-Angeboten (Art des Studiengangs und der IPL) die deskriptiv ausgewertet wurde, sowie einen qualitativen Zugang mittels teilstrukturierter Leitfadeninterviews mit Expert:innen an humanmedizinischen Fakultäten im deutschsprachigen Raum. Darauf aufbauend wurde eine Stakeholder-Analyse durchgeführt.

Ergebnisse: Die Studie ergab, dass Gelingensfaktoren strukturelle und logistische Faktoren sowie gesetzliche Rahmenbedingungen beinhalten. Weitere Faktoren sind ein hohes Interesse und Einbindung verschiedener Stakeholder, Investitionen in Ressourcen und verschiedene Strategien im Umgang mit curricularen Voraussetzungen. Zu den Herausforderungen der Verstetigung gehören der Umgang mit der strikt vorgegebenen curricularen Struktur, geringe Stakeholder-Motivation und Priorisierung von IPL. Empfehlungen zum Umgang mit diesen wurden spezifiziert. Die Stakeholder-Analysen zeigen, dass die Konstellationen von Stakeholdern an den analysierten Institutionen unterschiedlich sind.

Schlussfolgerung: Gesetzliche, logistische und strukturelle Faktoren sowie ein kreativer Umgang mit curricularen Vorgaben spielen eine entscheidende Rolle in der aktuell verstetigten interprofessionellen Lehre im deutschsprachigen Raum. Stakeholder mit starkem Interesse und Verständnis für IPL sind fundamental für den Erfolg.

Schlüsselwörter

interprofessionelle Lehre, Gelingensfaktoren, humanmedizinisches Curriculum, Verstetigung, Stakeholder

1. Hintergrund

Interprofessionelle Arbeit in den Gesundheitsberufen wird als ein zentraler Ansatz beschrieben, um den Versorgungsanforderungen gerecht zu werden [1], [2], [3]. Von interprofessioneller (IP) Arbeit werden verbesserte Gesundheitsoutcomes [4], [5] bei effizienterer Ressourcennutzung [6], [7] und erhöhter Arbeitszufriedenheit [8] erwartet. Dabei gilt interprofessionelle Lehre (IPL) als eine der vielversprechendsten Lösungen, um Gesundheitspersonal auf kollaboratives Arbeiten vorzubereiten [2], [9]. Interprofessionelle Lehre findet statt, wenn zwei oder mehr Berufsgruppen miteinander, voneinander und übereinander lernen, um die Zusammenarbeit und die Qualität der späteren Gesundheitsversorgung zu verbessern [2], [https://www.caipe.org/]. Zur Organisation von Kompetenzen für IPL wurden Rahmenkonzepte entwickelt, beispielsweise von der Interprofessional Education Collaborative (IPEC) [10].

1.1. Forschungsstand

Im deutschsprachigen Raum ist das Bewusstsein für die Bedeutung der IPL gestiegen [11], [12]. Dabei waren in der Schweiz günstige gesundheitspolitische Rahmenbedingungen für die IP-Ausbildung in den Gesundheitsberufen von großer Bedeutung [11]. Zudem begann das Schweizer Bundesamt für Gesundheit 2017, Förderprogramme für Forschungsprojekte zur Interprofessionalität auszuschreiben [13]. Zu den bestehenden Veranstaltungen zählen z.B. IP-Ausbildungstage, die von Studierenden verschiedener Gesundheitsberufe konzipiert werden [14]. Auch in Österreich berücksichtigt der Gesetzgeber seit der Gesundheitsreform im Jahr 2005 verstärkt interprofessionelle Ansätze sowohl auf der Ebene der Gesundheitsversorgung als auch auf der Ebene der Ausbildung [12]. Dadurch ermöglichen aktuelle österreichische Ausbildungsverordnungen interprofessionelle Ansätze. Beispielsweise hat ein neues IPL-Format zwischen der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz und der Fachhochschule Gesundheitsberufe Oberösterreich, bei dem Lernende aus neun verschiedenen Gesundheitsberufen an einer gemeinsamen Lehrveranstaltung zum Thema IP-Zusammenarbeit sowie interprofessionellem „Job Shadowing“ teilnahmen, vielversprechende Ergebnisse gezeigt [15]. Wegweisend in Deutschland ist die Förderung von zahlreichen IP-Projekten durch die Robert Bosch Stiftung (RBS) [16] in deren Rahmen Projekte entwickelt und in die curriculare Lehre implementiert werden konnten [17], [18], [19], [20]. Dabei wurde deutlich, dass für Studierende der Humanmedizin IP Veranstaltungen oft freiwillig additiv sind oder ohne Anwesenheitspflicht, wenn sie in das Curriculum integriert sind. Für Lernende anderer Berufsgruppen z.B. Pflege oder Physiotherapie, mit denen die Medizinstudierenden zusammentreffen, sind die Kurse hingegen oft verpflichtend [21], [22]. Eine der größten Herausforderungen für die curriculare Verankerung besteht darin, dass gesetzliche Regularien fehlen, die das IP-Lehren und Lernen wirksam und nachhaltig in die (hochschulische) Ausbildung aller Gesundheitsberufe integrieren [12], [23].

Neben gesetzlichen Rahmenbedingungen und Projektförderungen ist unklar, welche weiteren Faktoren für die Etablierung von IPL wesentlich sind. Eine Studie [24] untersuchte dazu 152 Umfragen von mehreren akademischen Einrichtungen in 45 Ländern, darunter Deutschland und die Schweiz. Es wurde nach Förderfaktoren und Herausforderungen gefragt. Einige der Förderfaktoren waren engagiertes Personal und Unterstützung von der Leitungsebene (z.B. Fakultätsleitung und Studiendekanat). Eine Herausforderung war ein mangelndes Verständnis der Fakultätsmitglieder für IPL. Aufgrund der geringen Beteiligung von Deutschland und der Schweiz, lassen sich kaum Rückschlüsse auf die spezifische Situation in diesen Ländern ziehen. Die Analyse bietet jedoch die Perspektive, dass Förderfaktoren und Herausforderungen bezogen auf IPL nicht nur auf gesetzliche und finanzielle Faktoren beschränkt sind.

1.2. Theoretischer Hintergrund

Expert*innen an deutschen medizinischen Fakultäten halten eine verpflichtende Einführung von IPL durch Komprimierung oder Streichung anderer Lehrinhalte aufgrund der Vorgaben der Ärztlichen Approbationsordnung (ÄApprO) für nicht möglich [25]. Dies stellt somit ein erhebliches Hindernis für die Verstetigung von IPL in humanmedizinischen Curricula dar, was sich durch die Institutional Theory (IT) erklären lässt. Die IT beschreibt, dass Organisationen Regeln und Anforderungen gerecht werden, um Legitimität und Unterstützung zu erhalten [26]. Während die IT Aufschluss darüber geben kann, was eine Fakultät auf institutioneller Ebene beeinflusst, um regulatorische Standards aufrechtzuerhalten, befasst sich die IT nicht mit Personen bzw. Stakeholdern, deren Eigeninteressen und Macht oder der internen Dynamik einer Institution [27]. Dies tut hingegen die Stakeholder Theory (ST). Sie erkennt die Existenz verschiedener Stakeholder an, die eine Organisation beeinflussen oder von ihr beeinflusst werden können [28].

Freeth & Reeves beschreiben darüber hinaus in ihrem 3P Modell, dass neben rechtlichen Rahmenbedingungen, die Fakultätsentwicklung mit Unterstützung aller involvierten Akteure notwendig ist, um ein IPL-Programm aufzubauen [29]. Die Unterstützung der Dozierenden wird als entscheidend für die gelingende Verstetigung von IPL angesehen [30], [31], [32].

Derzeit fehlt ein Überblick darüber, wo im deutschsprachigen Raum in der medizinischen Ausbildung IPL curricular verstetigt ist. Förderfaktoren, die zur Verstetigung von IPL in den deutschsprachigen medizinischen Fakultäten beigetragen haben, sowie wahrgenommene Barrieren und überwundene bzw. aktuelle Herausforderungen wurden noch nicht erforscht.

1.2.1. Forschungsfrage

Von welchen Faktoren und Rahmenbedingungen hängt die Verstetigung von IPL in der Hochschulmedizin im deutschsprachigen Raum ab?

2. Methodik

Der qualitative Teil der Studie richtet sich nach den Standards for Reporting Qualitative Research [33].

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein Mixed-Methods-Querschnitt-Ansatz mittels drei aufeinander aufbauender Analysen gewählt. Zunächst erfolgte eine quantitative Datenerhebung (Analyse 1) von verstetigten IPL angeboten. Folgend wurden qualitative Interviews (Analyse 2) sowie eine Stakeholder Analyse (Analyse 3) durchgeführt.

Zur Erfassung von (verstetigten) IPL-Angebote wurde eine Dokumentenrecherche (Analyse 1) von allen humanmedizinischen Fakultäten in Deutschland, der Schweiz und Österreich (DACH-Länder) durchgeführt. Die gesammelten Informationen (Art des Studiengangs und der IPL) waren im Internet aus Studien- und Prüfungsordnungen und Modulbeschreibungen frei zugänglich. Um Aktualität und Vollständigkeit der relevanten Dokumente aus der allgemeinen Recherche zu stärken und zu bestätigen, erfolgte eine anschließende Befragung via E-Mail oder Telefonkontakt mit Studiendekanaten oder Beauftragten für IPL. Die Daten wurden deskriptiv ausgewertet (absolute Häufigkeit und %).

Für Analyse 2 wurden teilstrukturierte Expert*inneninterviews nach Meuser und Nagel [34] durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckarzt [35] ausgewertet. Die durchgeführten Analysen sind in zwei Schritte (2a und 2b) gegliedert. Analyse 2a ist eine kategoriebasierte Analyse für die Schlüsselkategorie Gelingensfaktoren. Analyse 2b zeigt eine mehrdimensionale Konfiguration der Kategorien. Eine Konzeptkarte (siehe Anhang 1 [Anh. 1]) illustriert die Zusammenhänge zwischen den Kategorien.

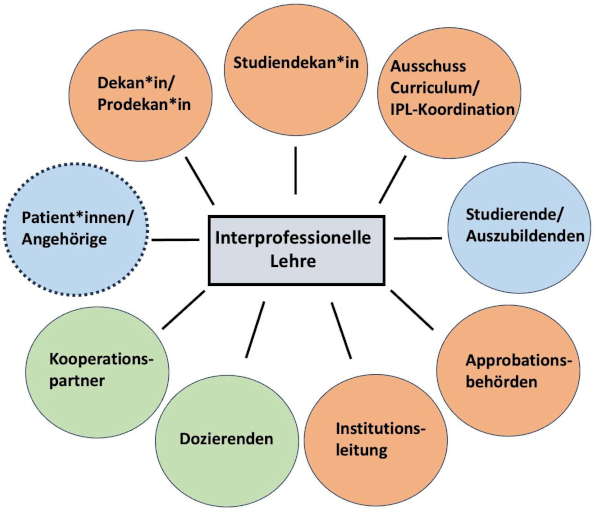

Die Stakeholder Analysen (Analyse 3) stellen die Konstellationen von Stakeholdern in der Einrichtung (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]), die am IPL-Angebot beteiligt sind, dar. Stakeholder werden hinsichtlich ihrer Machtposition basierend auf Entscheidungsbefugnis im Curriculum (siehe Anhang 2 [Anh. 2]) und auch nach ihrem Interesse an der Etablierung IPL im Curriculum klassifiziert. Als Stakeholder mit hohen Machtpositionen wurden Personen in Autoritätspositionen definiert, die über Entscheidungsbefugnisse verfügen, die auf der Ressourcenzuweisung basieren, und diejenigen, die die Fähigkeit haben, die Projektumsetzung direkt zu beeinflussen [36]. Dies ist beispielsweise ein Dekanat, Prodekanat, Studiendekanat [37], aber auch ein Ausschuss Curriculum oder eine institutionelle Leitung einer kooperierenden klinischen Institution [38], beispielsweise von einer anderen teilnehmenden Profession.

Abbildung 1: Stakeholder-Karte für interprofessionelle Lehre

Stakeholder, die entweder die interprofessionelle Lehre beeinflussen oder von ihr beeinflusst sind. Orange markiert sind die Stakeholder, die primär IPL beeinflussen; Blau kennzeichnet Stakeholder, die primär von IPL beeinflusst werden; Grün kennzeichnet Stakeholder, die IPL sowohl beeinflussen als auch von IPL beeinflusst werden; Die gepunktete Linie hebt hervor, dass Patient*innen und deren Angehörige im Mittelpunkt der Bemühungen um eine optimale Gesundheitsversorgung stehen.

2.1. Sampling

Die explizite Samplingmethode ist deduktiv. Es wurden Expert*innen an humanmedizinischen Institutionen mit verstetigten IPL rekrutiert, wenn diese an der IPL-Veranstaltung als inhaltlich verantwortlich, Projektkoordinator*in und Ansprechpartner*in beteiligt waren. Eine theoretische Sättigung [39] für die Anzahl der Expert*inneninterviews zählte als erreicht, wenn die meisten der in Abbildung 1 [Abb. 1] definierten Stakeholder in den Interviews erwähnt wurden.

2.2. Rekrutierungsmethode/Feldzugang

Institutionen, die für die Rekrutierung in Betracht gezogen wurden, boten verstetigte IPL Angebote an. Diese sollten entweder im Kerncurriculum oder als Wahlpflichtveranstaltung im Bachelor oder Masterstudiengang, als Regel- oder Modellstudiengang Medizin sein. Ein Regelstudiengang beinhaltet die ärztliche Ausbildung im Regelstudium; Ein Modellstudiengang richtet sich nach §41 der ÄApprO. Nachdem die Einschlusskriterien erfüllt waren, wurden Expert*innen per E-Mail kontaktiert. Ein Kurzfragebogen zur Erfassung der personenbezogenen Daten wurde ausgefüllt und eine Einwilligungserklärung für das Interview wurde unterschrieben. Ein „Pre-test“ wurde mit einer Expertin in IPL durchgeführt.

2.3. Datenerfassung und -auswertung

Der themenzentrierte Leitfaden (siehe Anhang 3 [Anh. 3]) umfasste theorie-geleitete, deduktive Hauptfragen, ergänzende Aufrechterhaltungsfragen und konkrete themenspezifizierende Nachfragen [34]. Reflexivität wurde auf verschiedene Weise berücksichtigt. Vor der Durchführung der Interviews wurde ein Vorverständnis für jede Leitfaden Interviewfrage formuliert und im Autor*innenteam diskutiert. Zudem wurde ein Forschungstagebuch geführt, um den gesamten Forschungsprozess im Nachhinein nachvollziehbar und kritisch bewertbar zu machen. Im Anschluss an das jeweilige Online Interview wurde ein Postskriptum verfasst. Die Interviews wurden vollständig mithilfe der f4transkript Software wörtlich transkribiert. Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (siehe Anhang 4 [Anh. 4]) [35] wurde als Auswertungsverfahren ausgewählt. Sie stützt sich auf konstruktivistische, zirkuläre und reflexive epistemologische Grundannahmen. Die Interviews wurden mittels f4analyse Software ausgewertet.

Um eine hohe Codierungsqualität zu gewährleisten, wurde eine diskursive Dateninterpretation mit zwei Forscher*innen vorgenommen. Dabei wurde die Intercoder-Übereinstimmung mittels Kappa mithilfe von MAXQDA berechnet.

3. Ergebnisse

3.1. Analyse 1: Deskriptive Auswertung von verstetigten IPL-Angebote in den DACH-Länder

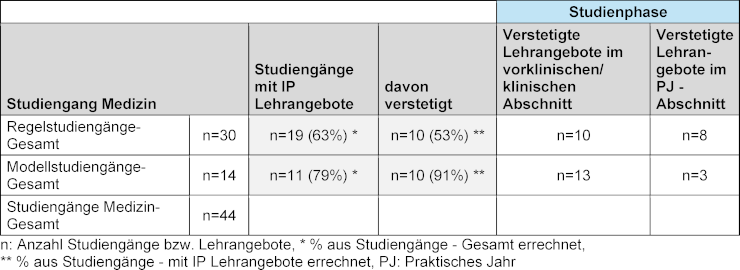

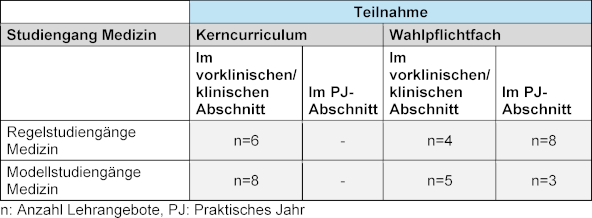

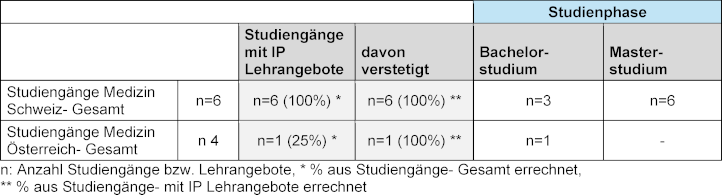

Die Dokumentenrecherche fand vom 03.03-01.07.2023 statt. Von 44 Studiengängen Medizin in DE, sind 30 Regel- bzw. 14 Modellstudiengänge (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). 53% aller Regelstudiengänge bzw. 91% der Modellstudiengänge bieten verstetigte IPL an. In den Regelstudiengängen werden doppelt so viele IP-Wahlpflichtveranstaltungen angeboten im Vergleich zu IP-Veranstaltungen im Kerncurriculum. In den Modellstudiengängen ist die Anzahl der IP-Veranstaltungen im Kerncurriculum und IP-Wahlpflichtveranstaltungen gleich. (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Alle deutschsprachigen medizinischen Fakultäten der Schweiz bieten curricular verankerte IPL an. Von vier medizinischen Fakultäten in Österreich bietet ein Studiengang ein curriculares IPL Angebot an (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]).

Tabelle 1: Studiengänge Medizin mit (verstetigter) interprofessioneller Lehre in Deutschland

Tabelle 2: Interprofessionelle Lehrformen in deutschen medizinischen Studiengängen

Tabelle 3: Studiengänge Medizin mit (verstetigter) interprofessioneller Lehre in der Schweiz und Österreich

3.1.1. Intercoder-Übereinstimmung

Die Intercoder-Übereinstimmung betrug im noch nicht korrigierten Zustand 71% (Kappa 0,70) und nach Diskussion und Korrektur 97,7% (Kappa 0,98).

3.2. Analyse 2a: Kategorie-basierte Analyse für alle Institutionen zu den Gelingensfaktoren

Insgesamt wurden acht Interviews durchgeführt. Mit Ausnahme der Approbationsbehörden wurden alle definierten Stakeholder genannt. Basierend auf der Einschätzung der Forschenden wurde somit eine theoretische Sättigung erreicht.

Die mitgeteilten Gelingensfaktoren wurden als Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Auffälligkeiten kategorisiert.

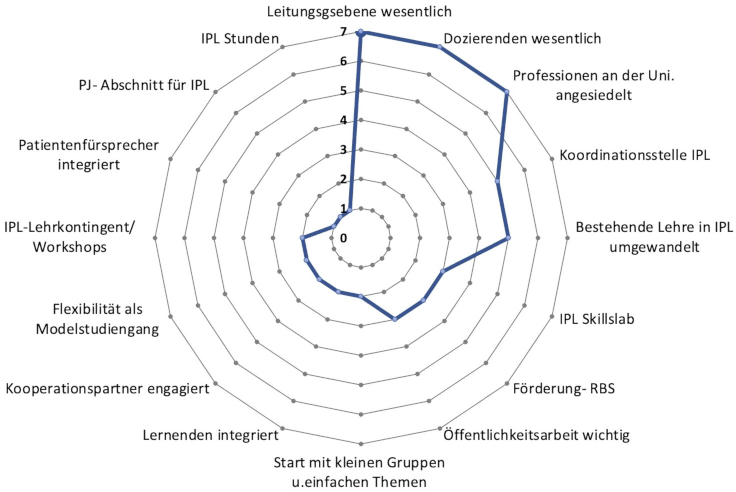

- Gemeinsamkeiten: 16 Faktoren spielten eine entscheidende Rolle bei der Etablierung von IPL. Ein Netzdiagramm illustriert die Häufigkeiten der Gelingensfaktoren (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]).

- Unterschiede: Die interviewte Expertin der Schweizer Fakultät fasst die vom Gesetzgeber festgelegte Vorgabe mit folgender Aussage zusammen: „Die Verankerung ist vom Gesetzgeber bereits gegeben. Es müssen Alle machen und sie können sich nur aussuchen, wie sie es machen.“ (D, Abs. 16). Laut einem Modellstudiengang (E) ist es kein Gelingensfaktor an sich, ein Modellstudiengang zu sein. Dies ist ein Unterschied zu den anderen Modellstudiengängen (A,G), bei denen mitgeteilt wurde, dass sie über eine gewisse curriculare Flexibilität verfügen.

- Auffälligkeiten: Die Schweizer Fakultät und alle drei Modellstudiengänge teilten mit, dass bestehende Lehre regelmäßig in IPL umgewandelt wird. Dies wurde nur bei einem Regelstudiengang von vier erwähnt.

Abbildung 2: Häufigkeiten der mitgeteilten Gelingensfaktoren

Die Häufigkeiten der mitgeteilten Gelingensfaktoren von befragten Expert*innen illustriert durch ein Netzdiagramm. Für die Analyse wurden alle genannten Gelingensfaktoren von allen acht interviewten Expert*innen einbezogen.

3.3. Analyse 2b: Analyse der mehrdimensionalen Konfiguration von Kategorien

Die multidimensionale Analyse (siehe Anhang 5 [Anh. 5]) besteht aus paraphrasierten Interviewaussagen. Der Analyse zufolge ist die Verstetigung von IPL eine Grundvoraussetzung, um die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu sichern. Für die Schweiz ist dies bereits etabliert. Viele medizinische Fakultäten in DE warten darauf, bis IPL gesetzlich vorgeschrieben ist, bevor sie die curriculare Verstetigung anstreben. Institutionen, die verstetigte IPL anbieten, verwenden und empfehlen Strategien, wie z. B. die Umwandlung bestehender monoprofessioneller Lehre in IPL und die Verwendung der PJ-Phase für IPL Formate. Die Unterstützung durch die Leitungsebene wird als elementar angesehen bzw. deren Fehlen als Hindernis beschrieben. Ebenso helfen motivierte Dozierende dabei, IPL voranzubringen. Diese können jedoch auch Kritiker oder Skeptiker von IPL sein, was als Hindernis gilt. Eine fehlende Unterstützung erfordert Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit mit praktischen Beispielen, die zeigen, dass IPL die beste Vorbereitung für eine gute spätere Gesundheitsversorgung ist. Hierfür könnten Projektevaluierungen und Publikationen hilfreich sein. Die Einbindung neuer, interessierter Kooperationspartner und weiterer Stakeholder wie Lernende können ebenfalls wertvoll sein.

3.4. Analyse 3: Stakeholder-Analyse

Acht Stakeholder-Analysen wurden durchgeführt (siehe Anhang 6 [Anh. 6]). Keine Konstellation von Stakeholder an den jeweiligen Institutionen war mit der anderen identisch. Auch hatte keine einzige interviewte Institution alle beschriebenen Stakeholder genannt. In den meisten Institutionen gibt es sowohl Stakeholder mit hoher als auch geringer Macht und großem Interesse an IPL (A,B,C,E,F,G). Allerdings zeigten Analysen mehrerer Stakeholder, hohe Macht und unterschiedliches Interesse (B), geringe Macht und unterschiedliches Interesse (F) und einer Institution, bei der ein Stakeholder mit hoher Macht geringes Interesse an IPL hat (H).

4. Diskussion

Gesetzliche Rahmenbedingungen zählen zu einer der stärksten Einflussfaktoren der IP-Ausbildung [29]. In der Schweiz stellen die Akkreditierungsvoraussetzungen den wichtigsten Gelingensfaktor dar. Das konzeptuelle Framework PROFILES (Principal Relevant Objectives and Framework for Integrative Learning and Education in Switzerland) [40] orientiert sich stark am CanMEDS-Modell [https://www.profilesmed.ch/], das den integralen Bestandteil der Rolle des Kollaborators hervorhebt. Aufgrund fehlender gesetzlicher Rahmenbedingungen nutzen deutsche Fakultäten unterschiedliche Strategien, um IPL anzubieten. Mehr als die Hälfte aller befragten Institutionen teilten mit, dass sie bestehende Lehre in IPL neu ausrichten. Die Expertenkommission zum Masterplan 2020 hat dies auch empfohlen: „In der ärztlichen Ausbildung [gibt es] eine Vielzahl interprofessionell anschlussfa¨higer Elemente. Diese lassen sich ohne signifikanten Mehraufwand interprofessionell fokussieren.“ [40]

Eine entscheidende Rolle spielt in den meisten Institutionen eine starke Unterstützung und das Verständnis für IPL von verschiedenen Stakeholdern. In der Studie von Khalili [24] wurde engagiertes Personal auch als ein wichtiger Faktor genannt. Da Dozierende als wichtige Förderer einer wirksamen IPL gelten, ist die Fakultätsentwicklung wichtig [13], [30]. Diese stellt Werkzeuge zur Entwicklung von Verhaltensweisen für IP Lehrkontexten bereit [41], verbessert das IP-Lernen und wirkt sich positiv auf die Lernergebnisse aus [42]. Auch in dem 3P Modell von Freeth & Reeves werden Erfahrungen und Begeisterung von Dozierenden als Grundfaktoren für IPL beschrieben [29]. Das Modell beschreibt jedoch nicht die Bedeutung der Beteiligung der Leitungsebene. Doch beschreibt Khalili die Unterstützung der Leitungsebene als wichtig für IPL-Formate [24]. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen dieser Studie. Die Unterstützung ist wesentlich, da dadurch u.a. eine Koordinationsstelle für IPL gesichert werden kann. Der Ausbau eines erfolgreichen IPL-Programms erfordert eine Top-Down Unterstützung sowie die Investition von Ressourcen in Personal, Zeit und Geld [37]. Darüber hinaus verfügen Personen in Autoritätspositionen i.d.R. über Entscheidungsbefugnisse, die auf der Ressourcenzuweisung und institutionellen Prioritäten basieren [43]. Durch klare Signale im Bereich der Fakultätsentwicklung kann die Leitungsebene deutlich und transparent machen, dass IPL wichtig ist. Dies kann negative Einstellungen zu IPL in Frage stellen [44], [45]. Da in den Interviews Kritiker*innen und Skeptiker*innen mehrmals erwähnt wurden, kann dies eine relevante Strategie sein. Es wurde beschrieben, dass die Fakultätsentwicklung vor der Umsetzung IPL-Initiativen eingeleitet [46] und während der Umsetzung von IPL-Programmen fortgesetzt werden sollte [47]. Auch können keine Fortschritte erzielt werden, wenn die Leitungsebene IPL nicht zur Priorität erklärt [38]. In mehreren Interviews wurde ausdrücklich erwähnt, dass die Leitungsebene beschlossen habe, dass IPL ein Schwerpunkt des Studiums sein sollte. Obwohl an einer Institution (H), IPL-Formate derzeit als stabil bezeichnet wurden, könnte der Mangel an starker Unterstützung (und geringes Interesse) in IPL durch die Leitung die Nachhaltigkeit der IPL gefährden. Angesichts der häufig beschriebenen Wichtigkeit der Unterstützung der Leitungsebene aber auch deren großen Entscheidungsbefugnis, könnte es sinnvoll sein, diese in das 3P Modell unter Rahmenbedingungen einzubeziehen.

In einem Interview wurde mitgeteilt, dass IPL zwar von einer Institution als wichtig angesehen sein könnte, dies jedoch nur ein Thema von vielen wichtigen Themen darstellt (G, Abs. 56) wie z.B. Digitalisierung oder planetare Gesundheit. Diese Themen werden auch Bestandteil der neuen ÄApprO sein [48], [https://nklm.de/zend/menu]. Hierbei können sich Kompetenzen ergänzen. So können Lernziele aus dem Bereich der digitalen Kompetenzen sehr gut durch ein IP Lehrformat unterrichtet werden, z.B. im Bereich der Kommunikation durch Patientenapps oder durch Anwendung von KI-Systemen [49].

Obwohl die Häufigkeit der erwähnten Gelingensfaktoren berücksichtigt werden sollte, sind die Faktoren selbst weder wichtiger noch weniger wichtig als die anderen. Somit hat ein nur ein- oder zweimal genannter Gelingensfaktor ein ähnliches „Gewicht“ wie ein häufiger genannter Faktor, da diese Faktoren an den jeweiligen Institutionen entscheidend waren. So erwähnten zwei Institutionen, dass die Forderung von Lernenden entscheidend gewesen sei und den Handlungsdruck erhöht habe. Institution H ist die einzige Einrichtung, die die Integration eines Patientenfürsprechers erwähnt hat. Die Institution verfügt nicht über eine Koordinationsstelle für IPL. Sie stellt auch einen Kontrast zu allen anderen Institutionen dar, da die Leitungsebene kein erkennbares Interesse an IPL hat. Laut der befragten Expertin ist die Integration eines Patientenfürsprechers, in Kombination mit motivierten Dozierenden, einem Skillslab und der Tatsache, dass die Professionen an der Universität angesiedelt sind, die entscheidende Konstellation von Faktoren, die eine Art „kollektive Macht“ bilden und die IPL möglich macht. Ein Review zeigte, dass Fakultätsmitglieder nicht die einzigen Entwickler von IPL sind. Von 80 untersuchten Programmen berichteten 20% der Studien über Beiträge von Lernenden, Patient*innen und Familien [50].

Die meisten befragten deutschen Fakultäten sind sich der gesetzlichen Grenzen bewusst. Diese teilten auch mit, dass viele Fakultäten ohne IPL-Formate an den curricularen Vorgaben der aktuellen ÄApprO festhalten. Diese Ergebnisse decken sich mit den Kernprinzipien der IT. Die Theorie ist in ähnlicher Weise für Schweizer Institutionen zutreffend, da auch diese Institutionen der gesetzlichen Vorgabe folgen, IPL anzubieten, um die Akkreditierung zu erfüllen. Die Stakeholder Theory beschreibt, dass der Erfolg einer Organisation von der Integration mehrerer Stakeholder abhängt [28]. In der Gesamtheit der befragten Institutionen wurden alle definierten Stakeholder genannt mit Ausnahme der Approbationsbehörden. Da die Stakeholder in der Gesamtheit in den Expert*inneninterviews erwähnt wurden, unterstreicht und bestätigt dies die Relevanz der Stakeholder Theory, da diese eine wichtige Rolle bei der Verstetigung ihrer IPL-Angebote spielten. Wichtig zu beachten ist, dass alle Stakeholder untrennbar miteinander verbunden sind. Dieses lässt sich wie folgt charakterisieren: Wenn man darüber nachdenkt, macht es Sinn. Alle Stakeholder sind voneinander abhängig [28].

4.1. Limitationen

Eine der Limitationen dieser Studie bestehen darin, dass nicht alle medizinischen Fakultäten in den DACH-Ländern befragt wurden. Es wurde keine österreichische Fakultät interviewt, da die einzig in Frage kommende Institution ihre Ergebnisse zu IPL kürzlich veröffentlicht hat [15], wodurch ein Interview unter Wahrung der Anonymität nicht möglich gewesen wäre. Befragt wurden ausschließlich medizinische Fakultäten. Die curriculare Inflexibilität v.a. an den medizinischen Fakultäten wurde jedoch als eine wesentliche Barriere für die Verstetigung der IPL beschrieben [25]. Es gibt gewisse allgemeine Limitationen bei qualitativer Forschung. Diese hängt stark von den Fähigkeiten, Interpretationen und Vorurteilen des Forschers ab [51], [52].

5. Schlussfolgerung

Gesetzliche, logistische und strukturelle Faktoren sowie ein kreativer Umgang mit curricularen Vorgaben spielen eine entscheidende Rolle in der aktuell verstetigten IPL im deutschsprachigen Raum. Stakeholder mit starkem Interesse und Verständnis für IPL sind fundamental für den Erfolg.

ORCIDs der Autor*innen

- Carlos González Blum: [0000-0002-6853-3888]

- Robert Richter: [0000-0002-8644-765X]

- Ursula Walkenhorst: [0000-0003-4614-5478]

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Frenk J, Chen LC, Chandran L, Groff EOH, King R, Meleis A, Fineberg HV. Challenges and opportunities for educating health professionals after the COVID-19 pandemic. Lancet. 2022;400(10362):1539-1556. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)02092-X[2] World Health Organization (WHO) Study Group on Interprofessional Education and Collaborative Practice. World Health Organization: Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice. Geneva: WHO; 2010. Zugänglich unter/available from: https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice

[3] Thistlethwaite J. Interprofessional education: a review of context, learning and the research agenda. Med Educ. 2012;46(1):58-70. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2011.04143.x

[4] De Meester K, Verspuy M, Monsieurs KG, Van Bogaert P. SBAR improves nurse-physician communication and reduces unexpected death: a pre and post intervention study. Resuscitation. 2013;84(9):1192-1196. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2013.03.016

[5] Wheelan SA, Burchill BN, Tilin F. The link between teamwork and patients’ outcomes in intensive care units. Am J Crit Care. 2003;12(6):527-534.

[6] Kaiser L, Conrad S, Neugebauer EAM, Pietsch B, Pieper D. Interprofessional collaboration and patient-reported outcomes in inpatient care: a systematic review. Syst Rev. 2022;11(1):169. DOI: 10.1186/s13643-022-02027-x

[7] Reeves S, Pelone F, Harrison R, Goldman J, Zwarenstein M. Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. Cochrane Database Syst. 2017;6(6):CD000072. DOI: 10.1002/14651858.CD000072.pub3

[8] Chang WY, Ma JC, Chiu HT, Lin KC, Lee PH. Job satisfaction and perceptions of quality of patient care, collaboration and teamwork in acute care hospitals. J Adv Nurs. 2009;65(9):1946-1955. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2009.05085.x

[9] Van Diggele C., Roberts C., Burgess A. Interprofessional education: tips for design and implementation. BMC Med Educ. 2020;20(Suppl 2):455. DOI: 10.1186/s12909-020-02286-z

[10] Interprofessional Education Collaborative. IPEC Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice: Version 3. Washington (DC): IPEC; 2023. Zugänglich unter/available from: https://ipec.memberclicks.net/assets/core-competencies/IPEC_Core_Competencies_Version_3_2023.pdf

[11] Kaap-Fröhlich S, Ulrich G, Wershofen B, Ahles J, Behrend R, Handgraaf, Herinek D, MItzkat A, Oberhauser H, Scherer T, Schlicker A, Straub C, Waury Eichler R, Wesselborg B, Witti M, Huber M, Bode SF. Position paper of the GMA Committee Interprofessional Education in the Health Professions – current status and outlook. GMS J Med Educ. 2022;39(2):Doc17. DOI: 10.3205/zma001538

[12] Walkenhorst U, Mahler C, Aistleithner R, Hahn EG, Kaap-Frohlich S, Karstens S, Reiber K, Stock-Schröer B, Sottas B. Position statement GMA Comittee - "Interprofessional Education for the Health Care Professions". GMS Z Med Ausbild. 2015;32(2):Doc22. DOI: 10.3205/zma000964

[13] Kaap-Fröhlich S. Interprofessionelle Ausbildung für die Gesundheitsversorgung von morgen - eine Schweizer Perspektive. Public Health Forum. 2018;26:42-44. DOI: 10.1515/pubhef-2017-0074

[14] Gysin S, Huber M, Feusi E, Gerber-Grote A, Witt CM. Interprofessional education day 2019 - a qualitative participant evaluation. GMS J Med Educ. 2022;39(5):Doc52. DOI: 10.3205/zma001573

[15] Rinnhofer C, Steininger-Kaar K, Igelsböck E, Hochstöger D, Öhlinger S. Joint learning for improvement - interprofessional competence development within the framework of a co-operative project between the University of Applied Sciences for Health Professions Upper Austria and the Medical Faculty of Johannes Kepler University Linz. GMS J Med Educ. 2022;39(2):Doc18. DOI: 10.3205/zma001539.

[16] Robert Bosch Stiftung. Gemeinsam besser werden für Patienten. Interprofessionelle Lehrkonzepte aus der Förderung der Robert-Bosch-Stiftung. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung; 2019. Zugänglich unter/available from: https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2018-03/037_18-03-29_OP-Team_Lehrkonzepte_WEB_ES.pdf

[17] Nock L. Interprofessionelles Lehren und Lernen in Deutschland. Entwicklung und Perspektiven. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung; 2020.

[18] Behrend R, Herinek D, Kienle R, Arnold F, Peters H. Entwicklung interprofessioneller Ausbildungsziele für die Gesundheitsberufe an der Charité – Universitätsmedizin Berlin – Eine Delphi-Studie [Development of Interprofessional Learning Outcomes for Health Professions at Charité - Universitätsmedizin Berlin - A Delphi-Study]. Gesundheitswesen. 2022;84(6):532-538. DOI: 10.1055/a-1341-1368

[19] Mihaljevic AL, Schmidt J, Mitzkat A, Probst P, Kenngott T, Mink J, Fink CA, Ballhausen A, Chen J, Cetin A, Murrmann L, Müller G, Mahler C, Götsch B, Trierweiler-Hauke B. Heidelberger Interprofessionelle Ausbildungsstation (HIPSTA): a practice- and theory-guided approach to development and implementation of Germany's first interprofessional training ward. GMS J Med Educ. 2018;35(3):Doc33. DOI: 10.3205/zma001179

[20] Straub C, Bode SFN, Willems J, Farin-Glattacker E, Friedrich S. Challenges and opportunities of evaluating work based interprofessional learning: insights from a pediatric interprofessional training ward. Front Med (Lausanne). 2023;10:1244681. DOI: 10.3389/fmed.2023.1244681

[21] Schneider C, Anders P, Rotthoff T. It is great what we have learned from each other - Bedside teaching in interprofessional small groups using the example of Parkinson's disease. GMS J Med Educ. 2024;41(1):Doc6. DOI: 10.3205/zma001661

[22] González Blum C, Richter R, Fuchs R, Sandeck F, Heermann S. An interprofessional teaching approach for medical and physical therapy students to learn functional anatomy and clinical examination of the lower spine and hip. Ann Anatomy. 2020;231:151534. DOI: 10.1016/j.aanat.2020.151534

[23] Ewers M, Herinek D. Interprofesionelles Lernen und Lehren für eine kooperative Praxis- Goldstandard in der Qualifizierung der Gesundheitsprofessionen? Hochschulrektorenkonferenz. Berlin: Hochschulrektorenkonferenz, Projekt Nexus; 2019. Zugänglich unter/available from: https://www.hrk-nexus.de/material/blog/interprofessionelles-lernen-und-lehren-prof-dr-ewers-u-d-herinek/

[24] Khalili H, Lackie K, Langlois S, da Silva Souza CM, Wetzlmair LC. The status of interprofessional education (IPE) at regional and global levels - update from 2022 global IPE situational analysis. J Interprof Care. 2024;38(2):388-393. DOI: 10.1080/13561820.2023.2287023

[25] Nock L. Interprofessional teaching and learning in the health care professions: A qualitative evaluation of the Robert Bosch Foundation's grant program "Operation Team". GMS J Med Educ. 2016;33(2):Doc16. DOI: 10.3205/zma001015

[26] Meyer JW, Scott WR. Organization and Environments: Ritual and Rationality. Stanford: Stanford University Press; 1983.

[27] Cai Y, Mehari Y. The Use of Institutional Theory in Higher Education Research. In: Cai Y, Mehari Y, editors. Theory and Method in Higher Education Research. Leeds: Emerald Group Publishing Limited; 2015. p1-25. DOI: 10.1108/S2056-375220150000001001

[28] Freeman RE. Strategic management: a stakeholder approach. Massachusetts: Pitman; 1984.

[29] Freeth D, Reeves S. Learning to work together: using the presage, process, product (3P) model to highlight decisions and possibilities. J Interprof Care. 2004;18(1):43-56. DOI: 10.1080/13561820310001608221

[30] El-Awaisi A, Sheikh Ali S, Abu Nada A, Rainkie D, Awaisu, A. Insights from healthcare academics on facilitating interprofessional education activities. J Interprof Care. 2020;35(5):760-770. DOI: 10.1080/13561820.2020.1811212

[31] Lindqvist S, Vasset F, Iversen HP, Hofseth Almås S, Willumsen, E, Ødegård A. University teachers’ views of interprofessional learning and their role in achieving outcomes - a qualitative study. J Interprof Care. 2018;33(2):190-199. DOI: 10.1080/13561820.2018.15

[32] Anderson ES, Thorpe LN, Hammick M. Interprofessional staff development: Changing attitudes and winning hearts and minds. J Interprof Care. 2011;25(1):11-17. DOI: 10.3109/135618210037213

[33] O’Brien BC, Harris IB, Beckman TJ, Reed DA, Cook DA. Standards for Reporting Qualitative Research: A Synthesis of Recommendations. Acad Med. 2014;89(9):1245-1251. DOI: 10.1097/ACM.0000000000000388

[34] Meuser M, Nagel U. Experteninterviews- vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Bogner A, Littig B, Menz W, editors. Das Experteninterview. Theorien, Methoden, Anwendung. Opladen: Westdeutscher Verlag; 2002. DOI: 10.1007/978-3-322-93270-9_3

[35] Kuckartz U, Rädiker S. Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Weinheim: Beltz Juventa; 2022.

[36] Schmeer K. Stakeholder analysis guidelines. Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform. Geneva: World Health Organization; 2000. Zugänglich unter/available from: https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/33.pdf

[37] Brazeau GA. Interprofessional education: More is needed. Am J Pharm Educ. 2013;77(9):184. DOI: 10.5688/ajpe779184

[38] Hall LW, Zierler BK. Interprofessional Education and Practice Guide No. 1: developing faculty to effectively facilitate interprofessional education. J Interprof Care. 2015;29(1):37. DOI: 10.3109/13561820.2014.937483

[39] Saunders B, Sim J, Kingstone T, Baker S, Waterfield J, Bartlam B, Burroughs H, Jinks C. Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. Qual Quant. 2018;52(4):1893-1907. DOI: 10.1007/s11135-017-0574-8

[40] Frank JR, Snell L, Sherbino J. CanMEDs 2015 physician competency framework. Ottawa: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; 2015.

[41] Wissenschaftsrat. Neustrukturierung des Medizinstudiums und Änderung der Approbationsordnung für Ärzte. Empfehlungen der Expertenkommission zum Masterplan Medizinstudium 2020. Köln: Wissenschaftsrat; 2018. Zugänglich unter/available from: https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7271-18.html

[42] Egan-Lee E, Baker L, Tobin S, Hollenberg E, Dematteo D, Reeves S. Neophyte facilitator experiences of interprofessional education: implications for faculty development. J Interprof Care. 2011;25(5):333-338. DOI: 10.3109/13561820.2011.562331

[43] Davis BP, Clevenger CK, Posnock S, Robertson B D, Ander DS. Teaching the teachers: faculty development in interprofessional education. Applied Nursing Research. 2015;28(1):31-35. DOI: 10.1016/j.apnr.2014.03.003

[44] Kok G, Gurabardhi Z, Gottlieb NH, Zijlstra FR. Influencing organizations to promote health: applying stakeholder theory. Health Educ Behav. 2015;42(1 Suppl):123S-132S. DOI: 10.1177/1090198115571363

[45] Health Professions Accreditors Collaborative. Guidance on developing quality interprofessional education for the health professions. Chicago (IL): Health Professions Accreditors Collaborative; 2019. Zugänglich unter/available from: https://healthprofessionsaccreditors.org/wp-content/uploads/2019/02/HPACGuidance02-01-19.pdf

[46] Ratka A, Zorek JA, Meyer SM. Overview of Faculty Development Programs for Interprofessional Education. Am J Pharm Educ. 2017;81(5):96. DOI: 10.5688/ajpe81596

[47] Buring S, Bhushan A, Brazeau G, Conway S, Hansen L, Westberg S. Key to successful implementation of interprofessional education: learning location, faculty development, and curricular themes. Am J Pharm Educ. 2009;73(4):Article 60.

[48] Willgerodt MA, Abu-Rish Blakeney E, Brock DM, Liner D, Murphy N, Zierler B. Interprofessional education and practice guide No. 4: developing and sustaining interprofessional education at an academic health center. J Interprof Care. 2015;29(5):421-425. DOI: 10.3109/13561820.2015.1039117

[49] Bundesministerium für Gesundheit. Referentenentwurf. Verordnung zur Neuregelung der ärztlichen Ausbildung. Berlin: Bundesministerium für Gesundheit; 2023. Zugänglich unter/available from: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/verordnung-zur-neuregelung-der-aerztlichen-ausbildung.html

[50] Timmer A, Weberschock T, Rothenbacher D, Varghese J, Berger U, Schlattmann P, Dugas M, Kopp-Schneider A, Winter A, Binder H. Digitalisierung, Evidenzbasierte Medizin, Prävention und Forschungskompetenz: Die Rolle der Medical Data Sciences im neuen Medizin-Curriculum. GMS Med Inform Biom Epidemiol. 2022;18(2):Doc06. DOI: 10.3205/mibe000239

[51] Abu-Rish E, Kim S, Choe L, Varpio L, Malik E, White AA, Craddick K, Blondon K, Robins L, Nagasawa P, Thigpen A, Chen LL, Rich J, Zierler B. Current trends in interprofessional education of health sciences students: a literature review. J Interprof Care. 2012;26(6):444-451. DOI: 10.3109/13561820.2012.715604.

[52] Anderson C. Presenting and evaluating qualitative research. Am J Pharm Educ. 2010;74(8):141. DOI: 10.5688/aj7408141

[53] Bohnsack R, Pfaff N, Weller W, editors. Qualitative analysis and documentary method in international educational research. Opladen. Farmington Hills, Mi:Barbara Budrich; 2010. DOI: 10.25656/01:18255