[Interaktionelle Kompetenzen in der Medizinstudienplatzvergabe der Medizinischen Fakultät Heidelberg]

Clara Schütte 1Stefan Teichert 1

Jobst-Hendrik Schultz 1

Tim Wittenberg 1

Sabine C. Herpertz 1

1 Universität Heidelberg, Medizinische Fakultät heiTEST, Heidelberg, Deutschland

Zusammenfassung

In Heidelberg wird seit dem Jahr 2023 in der Zusätzlichen Eignungsquote (ZEQ-1) das Multiple-Mini-Interview basierte Verfahren Interaktionelle Kompetenzen Medizin (IKM) eingesetzt. Hier ermöglicht der Einsatz des IKM, Bewerbende zu identifizieren, die einen Zugang zum Studium durch besondere interaktionelle Kompetenzen erhalten. Diese Kompetenzen sind sowohl für das Studium als auch den Beruf angehender Mediziner*innen von Bedeutung, denn sie zählen zu den relevantesten Eigenschaften guter Ärzt:innen. Das IKM erfasst diese Fähigkeiten basierend auf dem Konzept der emotionalen Verfügbarkeit und wird von geschulten Rater:innen anhand eines detaillierten Manuals bewertet. Durch Daten einer Pilotierungsstudie von 2019-2021 wird nun mit erneuten Bewertungen anhand des IKM-Manuals im Rahmen der OSCE-Prüfungen die Stabilität der gemessenen interaktionellen Kompetenzen analysiert (r=0.40) welche zeigt, dass interaktionelle Kompetenzen über die Zeit relativ stabil sind: Studierende, die zu Beginn des Studiums hervorragende interaktionelle Kompetenzen vorweisen, zeigen dies auch im Verlauf des Studiums.

Schlüsselwörter

interaktionelle Kompetenzen, Multiple-Mini-Interview, Arzt-Patientenbeziehung, Studienplatzvergabe, zusätzliche Eignungsquote

Einleitung

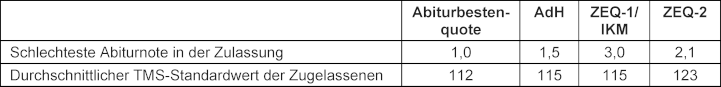

Jedes Jahr verzeichnet die Universität Heidelberg etwa 20.000 Bewerbungen um einen Humanmedizin-Studienplatz. Diese Anmeldung erfolgt zentral über die Stiftung für Hochschulzulassung und parallel mit Bewerbungen zu anderen Universitäten. Im Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH) erfolgt eine annährend gleiche Gewichtung von Abitur und dem Test für Medizinische Studiengänge (TMS), in der Abiturbestenquote findet die Auswahl nur über die Abiturleistung statt, ohne Bezug zum TMS. In der Zusätzlichen Eignungsquote 2 (ZEQ) erfolgt die Auswahl hauptsächlich über den TMS, ohne Abiturwertung. Etwa 700 Personen bewerben sich zusätzlich um eine Teilnahme am Test Interaktionelle Kompetenzen Medizin (IKM). Dieser wird seit 2023 als einziges Auswahlkriterium in der ZEQ-1, bei einer Vorabquote basierend auf dem TMS-Ergebnis, eingesetzt. Demnach werden, aufgrund der hohen Anzahl Interessierter, die Bewerber*innen durch ihr TMS-Ergebnis zur Teilnahme eingeladen. Fünf Prozent der Studienplätze (15 Plätze) werden so aktuell über dieses mündliche Verfahren vergeben. Eine Analyse der Studienplatzvergabe in anderen Hauptquoten, wie der Abiturbestenquote und dem AdH oder der ZEQ-2 zeigt, dass ein Teil der Bewerbenden, die im IKM erfolgreich waren, in diesen Quoten keinen Medizinstudienplatz erhalten hätten. Bewerbende mit einer Abiturnote bis 3.0 konnten so zum Studium zugelassen werden (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). Mit dem Ergebnis des TMS und der Abiturnote zeigt das IKM keinen Zusammenhang [1]. Das IKM ermöglicht es, Bewerbende zu identifizieren, die aufgrund ihrer besonderen interaktionellen Kompetenzen über Studien- und berufsrelevante Eigenschaften verfügen und darüber Zugang zum Studium erhalten. Diese Erkenntnisse zeigen die Bedeutung des IKM als wertvolles Instrument in der Medizinstudienplatzvergabe, da es die Gesamtstrategie der Studierendenauswahl ergänzt. Während in anderen Quoten vor allem Bewerbende mit überdurchschnittlichen Abitur- und TMS-Ergebnissen berücksichtigt werden, und somit hervorragende kognitive Fähigkeiten in die Studierendenauswahl eingebracht werden, fördert das IKM Bewerbende mit herausragenden interaktionellen Fähigkeiten, wobei ihre kognitiven Fähigkeiten durch die TMS-Vorabquote ebenfalls Berücksichtigung finden.

Tabelle 1: Abiturnote und TMS-Ergebnis in den verschiedenen Eignungsquoten

Projektbeschreibung

Laut Forschung im Bereich interaktioneller Video-Analysen können interaktionelle Kompetenzen als kontextuelle Fähigkeiten charakterisiert werden, die in sozialen Interaktionen verwendet werden, um sich an bestimmten sozialen Praktiken zu beteiligen und die in der Situation, in der sie ausgeführt werden, sichtbar sind [2], [3], [4]. Diese Fähigkeiten sind nicht nur für den Studienerfolg, sondern auch für die spätere ärztliche Tätigkeit, von entscheidender Bedeutung, denn interaktionelle Kompetenzen zählen zu den wichtigsten Eigenschaften guter Ärzt*innen. Die interaktionellen Fähigkeiten von Ärzt*innen beeinflussen maßgeblich die Patient*innenzufriedenheit, Behandlungsadhärenz, selbst eingeschätzte gesundheitsbezogene Lebensqualität sowie Symptome und Verhaltensweisen der Patient*innen [4], [5], [6]. Darüber hinaus sind sie auch für andere Interessensgruppen wie medizinisches Personal, Medizinstudierende und die allgemeine Bevölkerung relevant [2], [3]. International hat sich zur Erfassung dieser Kompetenzen das Multiple-Mini-Interview (MMI) etabliert [7], das in der Auswahl von Medizinstudierenden zunehmend an Bedeutung gewinnt. An der Universität Heidelberg prüft das MMI-basierte Auswahlverfahren IKM die Bewerbenden in einem Zirkel von kurzen Gesprächen mit Schauspielpatient*innen. Dabei werden klinische Interaktionen simuliert, wobei nicht medizinisches Fachwissen geprüft, vielmehr interaktionelle Fähigkeiten bewertet werden. Die Teilnahme am Verfahren ist dabei nur einmal möglich. Während frühere MMIs gewöhnlich auf Konsens-basierte Expert*innengutachten zurückgriffen, denen kein klar definiertes theoretisches oder gar empirisch fundiertes Konstrukt zugrunde lag, basiert das IKM auf dem empirisch validierten Konzept der emotionalen Verfügbarkeit (Emotional Availability, EA [8]). EA stammt ursprünglich aus der Bindungstheorie und wurde bereits auf die soziale Kommunikation im klinischen Kontext erweitert [9], [10]. Es umfasst kommunikative Fähigkeiten, die das Entstehen einer stabilen und von Vertrauen geprägten Beziehung ermöglichen, ist empirisch begründet sowie in realistischen Kontexten gut erfassbar. Die Interaktionen werden dabei auf Video aufgezeichnet und anschließend standardisiert von geschulten Rater*innen mit medizinischem oder psychologischen Hintergrund bewertet. Diese Bewertung erfolgt nach einem Manual zur emotionalen Verfügbarkeit auf den vier Hauptskalen Sensitivität, Strukturierung, Grenzwahrung und Wohlwollen, die jeweils 5 Subskalen haben, und summiert das IKM Ergebnis bilden. Ausgewählt werden dann diejenigen 15 Bewerber*innen mit den besten interaktionellen Kompetenzen, deren hervorragende kognitive Fähigkeiten bereits durch die Vorauswahl anhand des TMS-Ergebnisses bestätigt wurden.

Ergebnisse

In einer Längsschnittstudie wurde nun die Entwicklung dieser Kompetenzen im Verlauf des Medizinstudiums untersucht, basierend auf einer Neubewertung der interaktionellen Kompetenzen zu einem späteren Zeitpunkt im Studium. Dies ist von Bedeutung für die Frage, ob die Ergebnisse im IKM zum Bewerbungszeitpunkt tatsächlich eine Aussage über relativ stabile Kompetenzen erlauben, die sich in Studienleistungen wiederspiegeln. Es wurden 123 Teilnehmende von IKM-Pilotierungen aus den Jahren 2019-2021 erneut evaluiert. Diese Evaluation fand im dritten Studienjahr statt, und somit auch nach Lehrveranstaltungen, die kommunikative Techniken lehren und üben. In ihren OSCE-Prüfungen (Objective Structured Clinical Evaluation) im Fach Innere Medizin wurden die Studierenden von zertifizierten IKM-Rater*innen in vier Kommunikationsstationen auf den vier Hauptskalen des IKM nach demselben Rating-Manual beurteilt. Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Zusammenhang zwischen den IKM-Ergebnissen vor Studienbeginn und den in den OSCE-Prüfungen gemessenen interaktionellen Kompetenzen, sowohl für das Gesamtergebnis (r=.40**) als auch für die Skalen Sensitivität (r=.41**), Strukturierungsfähigkeit (r=.42**), Grenzwahrung (r=.28**) und Wohlwollen (r=.26**).

Diskussion und Schlussfolgerung

Die hier präsentierten Befunde verweisen auf eine bemerkenswert hohe Stabilität des Messergebnisses in einem anderen Kontext und legen nahe, dass Studierende mit eingangs guten sozio-kommunikativen Fähigkeiten diese im Laufe des Studiums weiterhin zeigen und umgekehrt Studierende, die eingangs weniger gute soziokommunikative Fähigkeiten präsentieren können, trotz Lehrveranstaltungen, die auf die Übung von kommunikativen Fähigkeiten abzielen, hier weiterhin abfallen. Die im IKM bewerteten interaktionellen Kompetenzen sind demnach über die Zeit relativ stabil. Dieses Ergebnis unterstützt also das Heidelberger Vorgehen in der Bewerbendenauswahl, mit der ZEQ-1 Quote tatsächlich Bewerber*innen zuzulassen, die über starke sozio-kommunikative Fähigkeiten ein für den ärztlichen Beruf häufig gewünschtes Profil aufweisen. Wiederholungsuntersuchungen zum Studienende und danach sind von Interesse.

ORCIDs der Autor*innen

- Clara Schütte: [0009-0005-6244-8219]

- Jobst-Hendrik Schultz: [0000-0001-9433-3970]

- Tim Wittenberg: [0000-0002-9295-4121]

- Sabine C. Herpertz: [0000-0001-9676-1928]

Danksagung

Wir danken der Universität Heidelberg für die finanzielle Unterstützung der Publikationsgebühr.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Fleck L, Amelung D, Fuchs A, Mayer B, Escher M, Listunova L, Schultz JH, Möltner A, Schütte C, Wittenberg T, Schneider I, Herpertz SC. Interactional competencies in medical student admission–what makes a “good medical doctor”? Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2025;30(2):439-458. DOI: 10.1007/s10459-024-10348-w[2] Biringen Z. Emotional availability: Conceptualization and research findings. Am J Orthopsychiatry. 2000;70(1):104-114. DOI: 10.1037/h0087711

[3] Filliettaz L, Garcia S, Zogmal M. Video-based interaction analysis: A research and training method to understand workplace learning and professional development. In: Goller M, Kyndt E, Paloniemi S, Damşa C, editors. Methods for researching professional learning and development: Challenges, applications and empirical illustrations. Cham: Springer International Publishing; 2022. p.419-440. DOI: 10.1007/978-3-031-08518-5_19

[4] Young RF, Miller ER. Learning as changing participation: Discourse roles in ESL writing conferences. Mod Lang J. 2004;88(4):519-535. DOI: 10.1111/j.0026-7902.2004.t01-16-.x

[5] Borracci RA, Álvarez Gallesio JM, Ciambrone G, Matayoshi C, Rossi F, Cabrera S. What patients consider to be a ‘good’ doctor, and what doctors consider to be a ‘good’ patient: a text-mining algorithm-based analysis. Rev Med Chile. 2020;148(7):930-938. DOI: 10.4067/S0034-98872020000700930

[6] Steiner-Hofbauer V, Schrank B, Holzinger A. What is a good doctor? Wien Med Wochenschr. 2018;168(15):398-405. DOI: 10.1007/s10354-017-0597-8

[7] Birkhäuer J, Gaab J, Kossowsky J, Hasler S, Krummenacher P, Werner C, Gerger H. Trust in the health care professional and health outcome: A meta-analysis. PLoS One. 2017;12(2):e0170988. DOI: 10.1371/journal.pone.0170988

[8] Clever SL, Jin L, Levinson W, Meltzer DO. Does doctor–patient communication affect patient satisfaction with hospital care? Results of an analysis with a novel instrumental variable. Health Serv Res. 2008;43(5 Pt 1):1505-1519. DOI: 10.1111/j.1475-6773.2008.00849.x

[9] Zolnierek KB, DiMatteo MR. Physician communication and patient adherence to treatment: a meta-analysis. Med Care. 2009;47(8):826-834. DOI: 10.1097/MLR.0b013e31819a5acc

[10] Pau A, Jeevaratnam K, Chen YS, Fall AA, Khoo C, Nadarajah VD. The multiple mini-interview (MMI) for student selection in health professions training–a systematic review. Med Teach. 2013;35(12):1027-1041. DOI: 10.3109/0142159X.2013.829912

[11] Biringen Z. Emotional availability: Conceptualization and research findings. Am J Orthopsychiatry. 2000;70(1):104-114. DOI: 10.1037/h0087711

[12] Leinweber J, Creedy DK, Rowe H, Gamble J. Assessing emotional aspects of midwives’ intrapartum care: Development of the emotional availability and responsiveness in intrapartum care scale. Midwifery. 2019;74:84-90. DOI: 10.1016/j.midw.2019.03.019

[13] Söderberg AK, Elfors C, Larsson MH, Falkenström F, Holmqvist R. Emotional availability in psychotherapy: The usefulness and validity of the emotional availability scales for analyzing the psychotherapeutic relationship. Psychother Res. 2014;24(1):91-102. DOI: 10.1080/10503307.2013.826833